[시사위크=장민제 기자] 국내 게임사들이 게임 제작·서비스를 넘어 다양한 사업영역으로 진출을 시도 중이다. 업계 특성 상 성공과 실패가 명확한 만큼, 사업다각화로 리스크를 줄이려는 의도로 해석된다. 다만 예전과 사뭇 다른 점은 어느 정도 시너지 가능성이 있는 방향으로 확장을 꾀한다는 것이다.

◇ 3N, 인공지능, 블록체인 등 신사업 진출 활발

우선 넷마블은 올해 초 주주총회를 통해 사명을 넷마블게임즈에서 ‘넷마블’로 변경했다. 기존 사명에서 게임즈를 뗀 것으로, 게임사업뿐만 아니라 다양한 사업을 추진한다는 뜻에서다.

구체적인 방향성은 변화된 정관에서 나타난다. 넷마블은 정관 상 사업목적에 ▲인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품 서비스 개발과 공급업 ▲블록체인 등을 비롯해 ▲음원, 영화, 애니메이션 등 콘텐츠의 제작과 유통 및 판매, 배급, 상영 등을 추가했다.

게임개발에 활용할 수 있는 신기술의 개발부터 기존 사업과 연계되는 콘텐츠제작·유통까지 사업의 확장을 노리는 셈이다. 물론 넷마블은 과거에도 자사의 IP를 다른 콘텐츠로 꾸준히 제작해왔다. 그러나 이전엔 외부업체와 협업으로 콘텐츠를 생산했다면, 이젠 자체제작을 고려하고 있다는 점이 다르다.

이 같은 움직임은 엔씨소프트에서도 나타난다. 엔씨소프트는 지난달 자사의 캐릭터 브랜드 ‘스푼즈(Spoonz)’를 공개했다. 엔씨의 게임 캐릭터에서 모티브를 얻었다는 스푼즈는 카카오톡, 라인, 위챗 등 모바일 메신저에서 사용가능한 이모티콘으로 출시된 상태다. 엔씨소프트는 스푼즈를 게임, 만화 등 다양한 콘텐츠로 확장할 계획이다.

넥슨은 언뜻 보면 3사 중에서 가장 변화가 적은 것으로 보인다. 최근 넥슨의 외도로 꼽을 수 있는 건 자사의 모바일게임 ‘듀랑고’와 MBC 예능의 콜라보레이션이다. 그러나 콘텐츠 제작주체가 방송사라는 점에서 넥슨의 비중은 다소 떨어진다. 특히 올해 사령탑에 오른 이정헌 넥슨 대표는 자체 IP발굴을 과제로 내세우긴 했지만, 신사업보다 게임사로서 역량강화를 강조하는 분위기다.

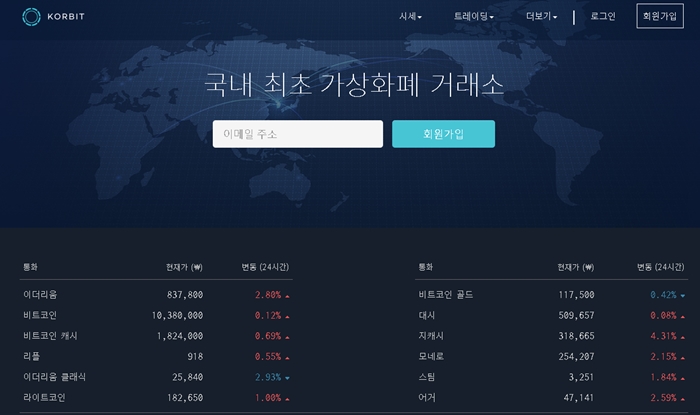

다만 넥슨 지주사인 엔엑스씨로 눈을 돌리면 사업다각화가 여전히 활발하게 이뤄지고 있음을 알 수 있다. 엔엑스씨는 지난해 ‘사업다각화’를 목적으로 암호화폐 거래소 코빗을 인수한 바 있다.

◇ 이전과 사뭇 다른 사업다각화… 이유는?

사실 게임업체들의 이 같은 외도는 예전에도 있었다. 게임제작 및 서비스 사업이 잘되면 ‘대박’이라 할 만큼 큰 수익을 안겨주지만, 실패할 경우 거액의 투자비를 날릴 수 있기 때문이다. 캐시 카우 마련을 통해 게임흥행 실패에 따른 리스크를 분산시킬 수 있다는 뜻이다.

다만 최근 사업다각화는 시너지 효과발생 가능성이 있는 쪽으로 진행된다는 점에서 예전과 사뭇 다르다. 앞서 엔씨소프트는 2014~2015년 경 웹툰업체 레진코믹스에 이어 전자결제 업체 KG이니시스 등에 투자한 바 있다. 또 엔엑스씨는 2013년 명품 유모차 브랜드 스토케, 레고중개 사이트 브릭링크 등을 인수했고, 2015년엔 소셜커머스 위메프에 약 1,000억원을 투자하기도 했다.

반면 최근 진출을 꾀하는 영역은 AI(인공지능), 블록체인, IP 확장 등으로, 독립적인 생존도 가능하지만 게임업과 시너지 효과도 기대되는 사업들이다.

이는 예전과 상황이 달라진 탓으로 해석된다. 과거엔 게임 산업에 부정적인 인식이 만연했던 만큼, 규제에 지친 게임사들이 활로를 찾기 위해 사업다각화에 나섰다는 것. 그러나 최근 들어 게임은 외화를 벌어들이는 효자산업으로 재조명 받고 있다. 여기에 4차 산업혁명 열풍 등이 불면서, 게임업계도 경쟁력 있는 자체 IP의 육성 및 변화의 필요성을 느낀 것으로 보인다.