며칠 전 도서관에서 빌려온 책에 페이지마다 노랑 형광펜으로 밑줄이 좍좍 그어져 있고, 그것도 모자라 그 위에 커다란 별표가 그려져 있었으며, 그것도 모자라 여백에는 악필로 갈긴 메모가 가득했다. 낙서 있는 책을 빌린 게 처음은 아니나 이 책은 유난히 심했다. 책이 ‘도덕감정론’이어서 낙서한 자가 더욱 밉고 한심했다. 솔직히 말하자면, 나는 그에게 쌍욕까지 담아 분노와 저주를 퍼부었다.

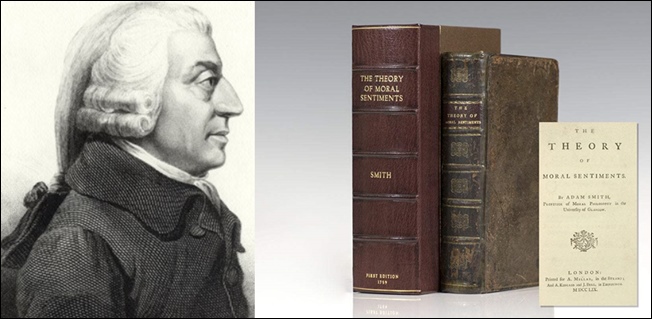

이 책 저자는 애덤 스미스다. ‘국부론’을 쓴 그 애덤 스미스다. 스미스는 “우리가 빵을 먹을 수 있는 건 빵집 주인의 이기심 때문”이라는 통찰로 자본주의의 발달을 설명했지만, “각자의 이기심이 극단에 이르면 사회가 타락한다”고 우려했던 영국 경험주의 철학자다. 국부론에 상인의 타락이나 교회의 쇠퇴와 부패, 교육의 타락에 대한 비판이 포함된 이유다. 스미스는 그러나 “인간은 ‘공감’이라는 감정에도 영향을 받는다”며, “남의 불행과 아픔을 자신의 것으로 여기는 ‘공감’ 덕분에 모두가 극단적인 이기심의 지배를 받지는 않는다”고 보았다.

나에게 이 책을 소개해준 이는 “망해도 벌써 망했어야 할 자본주의 경제체제가 유지되는 이유를 ‘공감’이라는 키워드로 설명해주는 책”이라고 말했다. 이 말을 들으니 나름 이 정권 들어 더욱 크게 위협받고 있는 한국 자본주의의 미래를 걱정하던 ‘애국 노인’으로서 이 책을 안 읽어볼 수가 없었다. 이 책을 읽고 잘 소화해서 자본주의의 폐해만 들춰내는 일부 철딱서니 없는 자들과, 이들을 부추겨 자기 무리만의 영원무궁 번영을 누리려는 가증스러운 정치꾼들을 혼쭐을 내고 싶었다. 이 자들도 ‘공감’을 앞세워 정의로운 척하지만 사실 그 공감은 자신들의 음험한 욕심을 채우기 위한 구실일 뿐임을 낱낱이 파헤치고 싶었다.

그러니 도서관에서 빌려온 이 소중한 고전이 온갖 낙서로 뒤덮인 걸 본 순간 ‘꼭지’가 돌지 않을 수 없었던 것이다. 분노와 저주를 퍼붓지 않을 수가 없었던 것이다. ‘○자식!’ ‘○새끼’ 같은 쌍욕이 저절로 입에서 터져 나오는 걸 참을 수 없었던 것이다. 이 책 맨 앞에 이런 말이 있다. “상상을 통해 우리는 우리 자신을 타인이 처한 상황에 놓고 우리 자신이 타인과 같은 고통을 겪는다고 상상한다.” 이 책을 낙서투성이로 만든 그 자는 이곳에 형광펜으로 밑줄을 치면서 어떤 상상을 했을까? 혹시 다음에 이 책을 읽을 사람들이 받을 고통을 상상한 것은 아닐까? 상상하고 즐긴 것은 아닐까? 그렇다면 그는 ‘악마의 자식?’

도서관 책을 펴놓고 낙서를 지우는 사람이 있다는 건 이 ‘자식’에게 한바탕 욕을 퍼부은 후 ‘도서관 책 낙서’를 키워드로 검색하다가 알았다. 정말 많은 사람이 낙서로 고통을 받은 경험을 올려놓았다. 대표적인 거 몇 개 올려 본다.

“다른 책도 아니고, 유대인 식 교육의 장점을 알리는 책 구석구석에 이렇게 밑줄도 긋고 낙서도 했다. 내 새끼는 유대인처럼 교육하겠다면서 공공 자산을 함부로 대하다니….”

“딸아이와 함께 도서관에서 빌려온 그림책을 읽는데, 낙서가 심각하더라고요. 책을 밟고 지나간 신발 자국, 구기고, 접고, 낙서하고, 심지어는 찢기도 하고. 딸아이는 ‘이 아이 엄마는 자기 아이가 책 찢는 걸 왜 말리지 않았을까’라고 물었습니다.”

“동네 도서관에서 모 대학교 점퍼를 입은 여학생 옆에 앉게 됐습니다. 어쩌다 그 여학생을 보게 됐는데, 도서관 것이 분명한 플라톤 철학책에 밑줄 긋고 동그라미와 네모를 마구 그리고 있었습니다. 대학생이 너무 한다 싶어 그 책 사진 찍어 어떤 사이트에 올렸더니 그 대학교 학생들은 댓글로 오히려 나에게 욕을 퍼부었습니다. 지성과는 거리가 먼 반응이었습니다.”

그런 글 사이사이에 “낙서를 지우면서 읽는다”는 사람들 글이 있었다. “나는 낙서를 지우면서 읽는다. 다음 사람에게는 이 낙서를 보여주고 싶지 않다. 드물게는 다른 사람이 이미 낙서를 지운 흔적도 있다.” “책을 소중하게 생각하지 않은 몰상식한 사람들 때문에 청소년들이 봉사활동 시간에 지우개로 낙서를 지우고 있다는 사실, 혹시 아시나요?” “도서관 갈 때마다 어떤 스님을 보는데 늘 낙서를 지우고 계셨다.”

도서관에서 악마의 이기심과 천사의 공감이 서로 싸우고 있는 것이다. 어쩌면 악마들은 이 책을 집중 공략하고 있는지도 모른다. 나는 천사의 편이 되려고 하지만 내가 만난 적이 너무 강하다. 형광펜 밑줄과 굵은 볼펜 글씨는 지금 천사들의 무장으로는 당할 수가 없다. 이 악마들이 더 자라면 큰 악마가 될 터인데, 아 세상은 악마들의 손아귀로 들어가는 것일까!

(아래는 시간이 많으신 분들을 위한 서비스입니다. 굳이 안 읽으셔도 됩니다.)

악마들과 싸우는 천사들은 도서관 밖에도 많다. 산에서 쓰레기를 줍는 사람도 그런 분들이다. 이분들은 배낭 외에 커다란 쓰레기봉투, 스틱 외에 기다란 집게를 들고 다니면서 물병, 검거나 투명한 비닐봉지, 과자와 아이스크림 껍데기, 티슈, 나무젓가락, 일회용 음식을 담는 스티로폼 접시 따위를 봉투 가득히 주워 내려온다. 요즘엔 마스크도 꽤 많다.

나는 산에 다니면서 그런 걸 버리는 사람들을 욕이나 했지, 주워올 생각은 한 적이 없는데, 이분들은 그렇게 하고 다닌다. 나는 올라가고 그분들은 내려올 때 간혹 눈이 마주치면, 그렇게 민망하기 짝이 없다. 늙은이도 있고 젊은이도 있다. 이분들 본받아 좀 주워볼 생각을 하다가 쓰레기를 담을 봉투 같은 게 없다는 핑계로 그냥 내려온다. 배낭에 담을 생각은 한 적도 없고. “다음에는 쓰레기봉투와 집게를 가지고 오겠다”고 ‘각오’ 비슷한 걸 여러 번 했으나 평생토록 까마귀 고기를 얼마나 먹었는지 아직 한 번도 지켜본 적이 없다.

이분들은 장애가 있는 어린이 보호시설 같은 곳을 정기적으로 찾아가 아이들을 목욕시키고, 같이 놀아주는 분들과, 자기 쓸 것도 넉넉지 않으면서 돈을 아껴 모아 때가 되면 자신이랑 결연된 불우 어린이나 그런 어린이들이 모여 있는 시설에 꼬박꼬박 보내는 분들과 함께 나를 부끄럽게 하고 민망하게 하는 천사들이다. 공감과 기부는 카카오 이사회 의장 김범수나 마이크로 소프트 창업자 빌 게이츠 같은 사람들만 하는 게 아니라는 걸 알려주는 사람이다. 그들 흉내도 제대로 내지 못하면서 이런 글만 쓰는 내가 또 부끄러워진다.