시사위크=이영실 기자 촬영차 방문한 벨기에에서 맞이한 코로나19. 전 세계적 팬데믹 선포에 모두 각자의 나라로 돌아가고 국경조차 막혀 한국에 돌아오지 못한 유태오는 벨기에 앤트워프의 호텔에서 홀로 자가 격리를 하게 된다.

15일간의 록다운 기간 동안 자신도 모르는 사이 ‘만약 코로나19에 걸린다면? 이 나라의 말도 못하는 내가 살아남을 수 있을까? 그렇다면 나의 존재 뒤에는 뭐가 남지?’라는 걱정과 상상으로 뒤덮여 있던 그는 그 순간을 ‘기록’하기 위해 카메라를 들었고, 픽션적인 요소를 더해 자신의 일상을 프레임 안에 담았다.

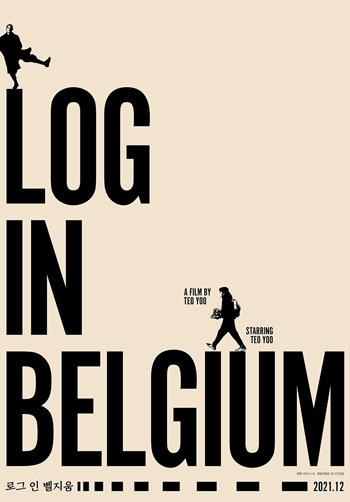

그렇게 영화 ‘로그 인 벨지움’이 탄생했다. 영화라는 감수성이 통한 가상의 세계에서 찾은 진짜 유태오의 오프 더 레코드를 담은 ‘로그 인 벨지움’은 그의 첫 연출작으로, 기획부터 제작‧각본‧감독‧촬영‧편집‧음악까지 모든 분야에 참여했다.

‘감독’ 유태오는 ‘로그 인 벨지움’을 통해 기록과 픽션을 오가며 사적인 일상부터 내밀한 자기 고백까지 독창적인 시선으로 담아내 아티스트적 재능과 면모를 한껏 발휘한다. 유머러스하면서도 멜랑꼴리한, 낯설면서도 매력적인 그만의 세계를 완성하며 관객을 매료한다.

제13회 DMZ국제다큐멘터리영화제 오픈시네마를 통해 첫 공개됐으며, 제47회 서울독립영화제 페스티벌초이스에 선정됐다. 지난 1일 극장 개봉한 뒤 더 많은 관객들과 만나며 호평을 얻고 있다.

최근 <시사위크>와 화상 인터뷰를 통해 만난 유태오는 “‘로그 인 벨지움’은 현재 느낀 고민을 담은 작품이자, 영화 자체에 바치는 나의 러브레터”라며 작품을 향한 애정을 드러냈다. 그러면서 “미래의 나에게 부끄럽지 않게 만들었다”고 덧붙였다.

-배우 겸 감독으로서 관객과 만나는 소감은.

“신기하고 고맙다. 극장 개봉을 위해 만든 영화가 아니다. 내가 내 상황을 기록하고 나중에 친구들에게 보여주려는 정도로 시작했는데 이렇게까지 됐다는 게 신기하다. 아쉬운 점은 있다. 생각했던 장면들을 한정된 상황에서 하려다 보니 아쉬움이 남는다. 하지만 부끄럽진 않다. 20년 뒤 영상을 봤을 때, 미래의 나에게 부끄럽지 않게 만들었다.”

-색다른 형식과 시도가 돋보이는 작품이었다. 다큐와 극영화 사이 어딘가에 있는 영화라는 생각이 들었는데.

“100% 다큐라는 장르는 존재하지 않는다고 생각한다. 모든 다큐멘터리가 감독이 끼어있고 음악도 깔고 3막, 4막이라는 구도까지 넣어주면 감독의 주관성이 들어갈 수밖에 없다. ‘로그 인 벨지움’도 내가 나를 기록했기 때문에 다큐라고 이야기하지만, 픽션이다. 영화라는 매체로 들어가니 ‘다큐 픽션’이라고 표현하지만, 책이라는 매체로 들어갔다면 ‘에세이’가 됐을 거다.”

-일상을 살고 그 일상을 재연해 카메라에 담았다고. 구체적으로 어떻게 촬영이 진행됐나.

“예를 들어 아침에 일어나는 모습을 촬영할 때 실제로 일어나서 커튼을 치고 조명을 확인한 다음에 침대에 삼각대를 세워놓고 다시 누워서 자다 일어나는 척을 하고, 내가 느낀 심리가 붕괴되는 요소들을 숨겨놓으려고 했다. 사생활에 있던 모습을 한 번씩 객관화 시켜서 분석하고 그 모습을 통해 이런 요소를 보여줄 수 있겠다고 생각되면 그때그때 삼각대를 세우고 정신없이 계속 찍었다.”

-가장 공을 들인 장면은 무엇인가. 개인적으로 벨기에 밤거리에서 춤을 추는 장면이 인상적이었다.

“가장 어려웠고 뿌듯한 장면은 현실에 있다가 상상의 세계로 넘어갔을 때다. 넘어갔을 때 설득이 되지 않으면 재미가 없잖나. 음악이나 편집법에 대해 생각을 많이 했고, 각 장면마다 트랜지션에 관한 부분에 중점을 뒀다. 밤거리에서 춤추는 장면은 밤새 찍었다. 도시 풍경을 보여드리고 싶었는데, 혼자라 춥고 힘들기도 했다. 현실 같지 않아 무섭기도 했다. 한시에 나가서 새벽 여섯시까지 다니면서 오로지 기술자로서 생각하며 그림을 담아두고 나중에 편집할 때 신나게 해야겠다는 생각으로 임했다.”

-한국어부터 영어, 독일어까지 세 언어를 사용한다. 그리고 그 과정에서 또 다른 자아 ‘태오’와 대화를 나누는 게 인상적이었는데.

“결국엔 내 본모습을 더 표현하고 싶었다. 조금 더 나를 제대로 표현해서 알아들었다면 덜 외롭지 않을까, 어떻게 하면 오해 없이 제일 진솔하게 나를 표현할 수 있을까라는 고민 끝에 그런 대사와 대화들이 만들어졌다. 특히 독일어로 대화하는 장면에서는 과거의 상처와 미래에 대한 걱정 때문에 지금 현실에 몰입하지 못하는 것, 비난을 받을지도, 무너질지도 모른다는 두려움 속 솔직하지 문법들에 대한 것을 언급하고 싶었다.”

-언제든 무너질지도 모른다는 두려움을 느끼나.

“언제나 무너질 수 있다고 생각하지만 거기에 대한 두려움은 더 이상 없다. 다 이유가 있다고 생각한다. 그리고 인생이 짧잖나. 적어도 60~70년 안에 우리가 다 사라지고 없을 건데, 누가 내 인생에 관해 무슨 이야기를 하던 뭐가 중요한가. 두려움에 의미를 두지 않는다. 만약 무너진다면 또 다른 길이 열릴 거라고 믿는다. 다른 식으로 해소하고 다른 길로 제2의 커리어를 쌓아가지 않을까 하는 믿음을 갖고 살아가고 있다.”

-이번 도전이 유태오에게 어떤 의미로 남았나.

“이 영화는 내가 생각하고 경험한 것을 잘 표현하려고 했던 기록물이다. 정체성에 관한 이야기를 하고 싶었는데, 이 프로젝트를 통해 정체성을 규정한다는 것 자체가 무의미하다는 걸 깨달았다. 정체성은 규정되지 않고 움직인다. 물처럼 흘러가고 항상 변할 수 있다. 남이 나를 이해하기 위해 어쩔 수 없이 카테고리에 넣을 수도 있고 아닐 수도 있겠지만, 나 스스로는 나를 규정하지 않고 경험해가면서 변할 수 있다는 걸 편하게 받아들이게 됐다.”

-앞으로 배우로서, 또 창작자로서는 어떤 이야기를 하고 싶나.

“배우로서는 연기를 잘 해내서 작품의 메시지를 잘 전달하고 싶고, 창작자로서는 하고 싶은 이야기가 있지만 어떤 스토리가 될지 내 숙제일 거다. ‘어떤 형태가 이렇다’는 것에 대해 항상 질문을 던진다. 그 질문들이 쌓일수록 외로움에서 오는 감수성을 표현하고 싶은 욕구가 생기고, 그 욕구를 누구나 공감할 수 있게 보편적으로 스토리에 담아내는 작업이 엔터테인먼트라고 생각한다. 20대 때 느낀 감수성을 스토리로 기획한 것도 있고, 30대 느낀 것을 표현한 것도 있다. ‘로그 인 벨지움’은 가장 현재 느낀 고민들을 담은 작품이다. 영화 자체에 바치는 ‘러브레터’이기도 하다. 과거에 느낀 감수성들은 또 다른 스토리텔링을 통해 미래에 풀지 않을까 싶다.”