시사위크=권정두 기자 굴지의 재계 1위 삼성그룹은 국내 프로스포츠 분야에서도 절대적인 존재감을 자랑해왔다. 아니, 자랑했었다. 이제는 확연하게 과거의 이야기가 됐다. ‘1등 주의’를 앞세워 이룩했던 영광의 시절을 뒤로하고 나란히 몰락하고 있는 ‘삼성 스포츠’의 모습이다.

◇ “선수 팔아 적자 메워야한다” 성토까지

“예전과 시스템이 다르다. 선수를 팔아 적자를 메워야한다. 현실적으로 영입이 쉽지 않다.”

얼마 전, 프로축구 수원삼성의 이임생 감독이 기자간담회를 통해 밝힌 성토다. 전력 강화는 지지부진하고, 오히려 전력 유출이 잦은데 따른 팬들의 불만을 의식한 발언이자, 구단의 소극적인 지원을 그 원인으로 지목한 것이었다. 그의 이 같은 발언은 많은 주목을 받을 수밖에 없었는데, 특히 ‘삼성 축구단’에서 나온 발언이어서 더욱 이목을 집중시켰다.

이임생 감독의 발언은 비단 수원삼성에 국한되지 않는다. 삼성이란 이름을 달고 있는 프로스포츠 구단들이 최근 수년간 유사한 행보를 걷고 있다.

먼저, 성토가 나온 수원삼성부터 살펴보자. 1995년 12월 창단한 수원삼성은 리그에 참가한 첫해부터 준우승을 차지하며 화려하게 등장했다. 우승을 차지하기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 3년차인 1998년 첫 리그 우승을 차지했고, 이듬해 곧장 2연패에 성공했다. 이후에도 줄곧 상위권에 머물렀고, 2004년과 2008년 리그 우승컵을 추가했다. 2001년과 2002년엔 2년 연속 아시아를 제패하기도 했다. FA컵 최다우승팀 이자, 모든 대회를 통틀어 가장 많은 우승컵을 들어 올린 팀이다.

성적과 관중동원력 모두 정상급이었던 수원삼성은 모기업의 적극적인 지원 속에 스타군단으로 군림했다. 당대 최고의 실력과 인기를 갖춘 선수들을 수집하면서, 스페인의 레알 마드리드에 빗대 ‘레알 수원’이란 별칭이 붙을 정도였다.

하지만 2014년과 2015년 2년 연속 준우승을 끝으로 수원삼성은 7위-3위-6위-8위의 저조한 성적을 이어가고 있다. 2016년과 지난해 FA컵 우승을 차지하긴 했으나, 리그와는 무게감이 다르다. 한때 2만명은 기본으로 넘었던 평균관중 수도 지난 3년 내내 1만명을 넘지 못했다. 성적과 인기 모두 예년과 확연히 다른 모습이다.

무슨 일이 있었던 것일까. 변곡점은 2014년이었다. 삼성전자 산하에 있던 수원삼성은 2014년 4월 제일기획으로 둥지를 옮겼다. 이전부터 줄여나가기 시작한 구단 운영비는 이때를 기해 더욱 ‘절약모드’로 돌입했다. 2011년엔 400억원을 넘기던 것이 200억원대로 뚝 떨어졌다. 2014년과 2015년엔 그나마 좋은 성적을 냈지만, 오래가진 못했다.

이임생 감독의 발언에서 알 수 있듯, 스타선수를 끌어 모으던 모습도 사라졌다. 오히려 실력이 입증된 선수를 팔아 자금을 확보하는 ‘셀링클럽’으로 전락한 모습이다.

◇ 제일기획 아래 모인 삼성 스포츠단, 성적은 곤두박질

국내 최고 인기 프로스포츠이자 수원삼성과 함께 삼성의 ‘엘리트’ 이미지를 구축해온 프로야구 삼성라이온즈의 상황도 판박이다.

삼성라이온즈는 2000년대 초반과 2010년대 초반 이른바 ‘삼성 왕조’를 구축한 바 있다. 2002년과 2005년, 2006년에 이어 2011년부터 2014년까지 4년 연속 한국시리즈의 주인공이 됐다. 이 시기 삼성라이온즈는 다른 구단이 감히 넘볼 수 없는 절대 강자였다. 막강한 투수진은 물론 강력한 타선으로 리그를 압도했다.

하지만 2016년 삼성라이온즈는 리그 9위로 추락했고, 이후 9위-6위-8위의 초라한 성적을 이어오고 있다. 성적 뿐 아니라, 전체적인 구단의 기조도 변했다. 막강한 자금력을 바탕으로 최고의 선수단을 구성했던 삼성라이온즈 자취를 감췄다. ‘삼성왕조’를 구가했던 선수들은 하나 둘 팀을 떠났고, 용병영입 및 FA계약에 있어 실리를 최우선으로 추구했다.

삼성라이온즈 역시 제일기획 울타리에 들어가면서 변화가 시작됐다. 2016년 1월, 제일기획은 독립법인인 삼성라이온즈의 지분을 삼성그룹 계열사들로부터 인수해 최대주주가 됐다. 이후 삼성라이온즈 역시 허리띠를 졸라매기 시작했다. 이는 재무제표를 통해서도 뚜렷하게 확인할 수 있다. 2014년 423억원에 달했던 선수단운영비 항목이 지난해 267억원으로 감소했다.

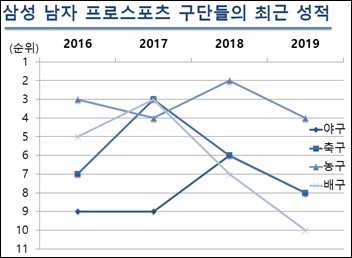

삼성이란 이름을 새긴 프로구단은 수원삼성과 삼성라이온즈 외에도 삼성화재 블루팡스(남자배구), 삼성썬더스(남자농구),삼성생명 블루밍스(여자농구) 등이 있다. 이 중 삼성생명만 제외하고 모두 최근 성적이 옛 명성에 미치지 못한다. 과거에 비해 선수단의 무게감이 떨어지고, 투자에 적극적이지 않은 것도 다르지 않다.

◇ 멀어 보이는 ‘자생력’… 선순환 이룰 수 있을까

앞서 수원삼성과 삼성라이온즈를 다루며 언급했듯, 삼성그룹은 2010년대 중반 스포츠단 운영에 대대적인 변화를 줬다. 2014년 수원삼성과 삼성썬더스, 삼성생명 블루밍스가 제일기획으로 편입됐고, 2015년엔 삼성화재 블루팡스가 뒤를 이었다. 마지막으로 합류한 것은 2016년 삼성라이온즈다.

방향성은 확실했다. 당시 제일기획은 “과거 승패만을 중요시했던 스포츠단이 체계적인 마케팅 전략과 팬 서비스로 수익을 창출하도록 할 것”이라고 강조한 바 있다. ‘퍼주기식’ 지원을 중단하고, 자생력을 갖추도록 하겠다는 것이었다.

하지만 이후 수년이 지나도록 이렇다 할 성과는 나타나지 않고 있다. 지출이 줄어든 것은 분명해보이나, 자생력은 아직 요원하다. 자체적인 경쟁력 강화를 바탕으로 좋은 성적을 내고 팬들을 끌어 모으며 수익을 창출하는 ‘선순환’을 이뤄야 하지만, 실상은 성적이 떨어지고 팬들은 떠나가고 있다. 이번 이임생 감독의 발언처럼 전에 없던 잡음이 불거져 나오기도 한다.

삼성의 이름을 단 프로스포츠 구단들은 다시 영광의 시절을 재현할 수 있을까.