KAIST 바이오및뇌공학과, ‘잠재공간’ 기반 생성형 AI 기술 개발

시사위크=박설민 기자 국내 연구진이 실제 실험 없이도 세포와 약물 반응, 임의의 유전자 조절 효과까지 예측 가능한 인공지능(AI) 기술 개발에 성공했다. 신규 약물 개발 및 치료법, 유전자 연구 등 생명공학분야에 다방면으로 활용도가 높을 전망이다.

한국과학기술원(KAIST)은 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 생성형 AI를 활용해 세포를 목표 상태로 유도할 수 있는 약물과 유전자 표적을 찾아내는 새로운 인공지능 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

세포의 상태를 원하는 방향으로 조절하는 것은 신약 개발, 암 치료, 재생 의학 등 생명과학 분야의 핵심 과제다. 하지만 적합한 약물이나 유전자 표적을 찾는 일은 쉽지 않다. 이 같은 문제를 해결하기 위해 KAIST 연구진은 AI의 뛰어난 연산 및 데이터 분석 능력에 주목했다.

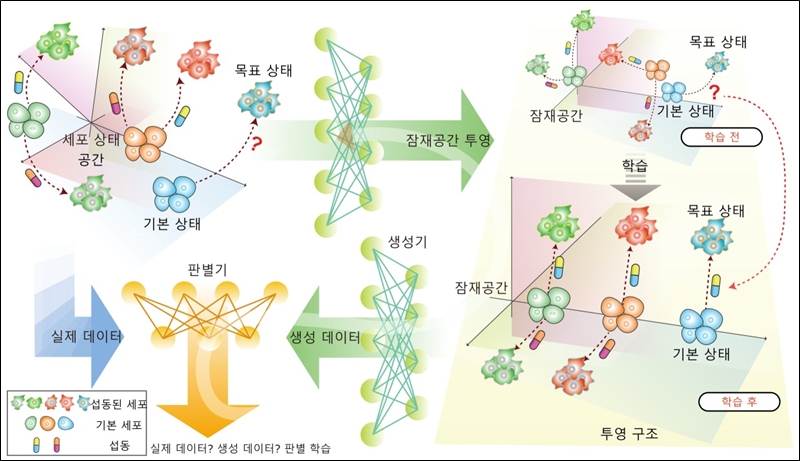

연구팀이 집중한 AI기술은 ‘잠재공간(latent space)’이다. 이는 이미지 생성 AI가 사물이나 세포의 특징을 수학적으로 정리해 놓은 보이지 않는 ‘지도’와 같은 공간이다. 이 공간에서 세포의 상태와 약물의 효과를 각각 분리할 수 있다.

KAIST 연구진은 이 잠재공간에서 분리한 약물 효과, 세포 상태 데이터를 다시 조합해 실험하지 않은 세포-약물 조합의 반응을 예측하는 방식을 고안했다. 이 원리를 확장해, 특정 유전자를 조절했을 때 어떤 변화가 나타나는지도 예측할 수 있음을 보였다.

연구팀은 실제 대장암 데이터를 이용, AI기술을 테스트했다. 그 결과, 대장암 세포를 정상 세포에 가까운 상태로 되돌릴 수 있는 분자 표적을 AI가 찾아냈다.이를 세포 실험으로 입증했다.

조광현 바이오및뇌공학과 교수는 “이미지 생성 AI 기술에서 착안해 세포도 원하는 방향으로 바꿀 수 있다는 아이디어인 ‘방향 벡터’ 개념을 적용했다”며 “이번 기술은 특정 약물이나 유전자가 세포에 미치는 효과를 정량적으로 분석하고 아직 알려지지 않은 반응까지 예측할 수 있는 범용 AI 방식이라는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

이번 연구 성과는 국제학술지 ‘셀 시스템(Cell Systems)’에 10월 15일자로 게재됐다.