나라와 나라 사이를 가르는 경계 ‘국경(國境, Border)’은 한 국가의 주권과 영토·국민의 존립을 보전하는 역할을 해왔다. 때문에 인류 문명은 국경의 존재로 지리적, 정치적, 문화적, 경제적 차이를 보였다. 하지만 이는 오직 인간들에게만 국한된 이야기다. 생물들, 특히 쉼 없이 이동하는 동물들에게 국경은 아무런 의미가 없다. 그들에겐 그저 인간이 그어놓은 보이지 않는 선일뿐이다. 오히려 멸종위기종을 보호하기 위한 활동에서 국경은 ‘장애물’일뿐이다. [편집자 주]

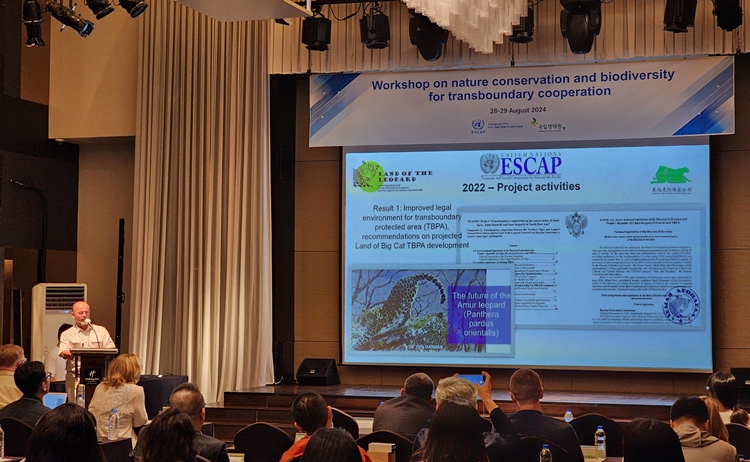

시사위크|송도=박설민 기자 늦여름 더위가 기승을 부리던 8월 28일, 인천 송도국제도시 홀리데이 인 인천 호텔 연회장이 100여명의 사람들로 가득 찼다. 한국인부터 러시아, 중국, 미국, 일본, 유럽에 이르기까지 전 세계 곳곳에서 방문한 환경·생태학 전문가들이었다.

이들이 인천 송도에 모인 이유는 ‘초국경 협력을 위한 자연보전·생물다양성 워크숍(Workshop on Nature Conservation and Biodiversity for Transboundary Cooperation)’에 참석하기 위함이다. 이번 워크숍은 ‘유엔(UN)경제사회이사회’ 직속 아태지역 포괄 기구 ‘UN아시아태평양경제사회위원회(UN ESCAP)’와 한국의 ‘국립생태원(NIE)’에서 공동 개최했다.

◇ 멸종위기종 보전, ‘초국경’ 협력이 핵심

행사명에서 알 수 있듯 워크숍 핵심 주제는 ‘국경 초월(Transboundary)’이었다. 동북아시아 지역 멸종위기종 보전은 각 개별 국가가 아닌, 글로벌 협력을 통해 이뤄져야 한다는 것이다. 이에 워크숍에 모인 각국 전문가들은 국경을 넘는 보호 구역, 생태 통로, 서식지 관리 등의 협력 방안을 논의했다.

기조연설에 나선 강볼드 바산자브(Ganbold Baasanjav) UNESCAP 동북아사무소장은 “동북아시아에 살고 있는 표범, 호랑이, 철새 등 생물종들은 국경을 넘나들며 살아가는 존재”라며 “이들을 보호하고 보전하기 위해선 우리 인간도 국경을 넘어 협력해야 한다”고 강조했다.

이어 “현재 기후위기, 환경오염, 밀렵 등의 문제로 동북아 지역에서 사라지고 위기에 처한 생물종은 점차 증가하고 있다”며 “이처럼 손실된 생물 다양성(Biodiversity)을 회복하기 위해 UN 생물다양성협약(CBD)에 따라 우리가 한마음으로 방안을 모색할 때”라고 말했다.

최승운 국립생태원 멸종위기종복원센터장도 “한국, 중국, 러시아, 일본 등을 포함한 동북아시아 지역은 아무르 호랑이, 아무르 표범, 재두루미, 저어새 등 국제적으로 멸종위기에 처한 동물들의 매우 중요한 서식지이자 생태적 연결고리”라며 “이러한 종들의 보호를 위해선 글로벌 협력을 통한 초국경 보전 활동이 필요하다”고 말했다.

최승운 국립생태원 멸종위기종복원센터장은 “그동안 동북아 환경 협력 계획에 참여하는 회원국들의 협력을 통해서 동북아 지역 자연환경을 보호하려는 노력이 지속되고 있다”며 “각국 연구자들은 이제 그동안의 각 생물종에 대한 연구 성과를 점검하고 앞으로 나아갈 방향을 모색해야 할 것“이라고 밝혔다.

◇ 눈표범 서식지의 넓이, 서울시 17배가 넘는다

전문가들의 말처럼 야생동물들의 보전 및 보호에 있어 국경은 무의미한 존재다. 오히려 방해만 될 뿐이다. 대표적인 멸종위기종 ‘눈표범’의 예를 들어보자. 흔히 ‘설표(雪豹)’라 불리는 눈표범은 표범속에 속하는 고양이과 동물이다. 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서는 ‘취약(VU)’종으로 분류된다. 이는 야생에서 절멸 위기 가능성이 높은 종이란 의미다. 백상아리, 판다 등 대표적 멸종위기종도 여기에 속한다.

하지만 눈표범은 적은 개체수와 달리 여러 지역에서 발견된다. 넓은 사냥 영역 활동을 하는 습성 때문에 히말라야 산맥, 티베트를 포함한 중앙아시아 등 다양한 지역에 분포한다. 때문에 대표 서식 국가인 중국과 러시아뿐만 아니라 인도, 아프가니스탄, 파키스탄 등에서도 발견된다. 특히 인도 히마찰프라데시주에서는 눈표범을 상징동물로 여기기도 한다.

쿤 시(Kun Shi) 베이징임업대학(BFU)야생동물연구소(WI) 및 중국환경보호기관 ‘에코브릿지컨티넨탈(Eco-Bridge Continental)’ 소장은 “눈표범은 60%가 중국에서 살고 있지만 이들의 영역은 10개 국가와 1만km²가 넘는 국경을 공유한다”고 말했다. 서울시 16배가 넘는 면적에서 눈표범이 살고 있다는 의미다.

하늘을 나는 철새들에게 국경은 더욱 의미가 없다. 동북아시아 지역 멸종위기종 철새인 재두루미는 매년 3월이면 우리나라 철원에서 러시아 번식지인 칸카호수까지 1,000km가 넘는 거리를 날아간다.

이기섭 한국물새네트워크 상임이사는 “매년 최소 2,500여마리에 달하는 저어새들이 가을철 북한으로 이동한다”며 “저어새와 같은 철새들을 보전·보호하기 위해선 북한과 중국, 러시아 등 국가의 어느 지역으로, 또 얼마나 이동하는지 알아야하고 이를 위해선 국제적 협력이 반드시 뒷받침돼야 한다”고 말했다.

◇ 동북아 멸종보호 어벤져스, ‘NEASPEC’

전문가들의 말처럼 멸종위기종의 개체수를 파악하고 보호하기 위해선 각 국가 간 긴밀한 협력이 필수다. UN ESCAP이 사무국을 맡고 있는 ‘동북아환경협력계획(NEASPEC)이 시작된 것도 이 때문이다.

NEASPEC은 동북아시아의 환경 문제를 해결하기 위한 국가 간 환경 협의체다. 1993년 설립돼 △국경 간 대기 오염 △생물 다양성 및 자연 보호 △해양 보호 △저탄소 도시 △사막화 및 토지 황폐화 방지의 5가지 핵심 의제를 다루고 있다.

UN ESCAP은 NEASPEC 중 ‘생물 다양성 및 자연 보호’ 의제에 따라 현재 △아무르 호랑이 △아무르 표범 △눈표범 △저어새 △재두루미 △흑두루미 등 6종을 ‘깃대종’으로 정하고 보호 중이다. 이 중 ‘아무르 호랑이’와 ‘아무르 표범’으로 2014년부터 본격적인 보전 활동을 진행 중이다. 극동 러시아 ‘아무르(Amur)’ 지역에 서식하는 이 대형 고양잇과 동물들은 한국의 토종 동물이었다. 각각 ‘백두산 호랑이’와 ‘한국표범’으로 잘 알려져 있다.

과거 한반도엔 아무르 표범과 호랑이 두 종 모두 많은 개체수가 서식했다. 하지만 일제강점기 해수구제사업, 한국전쟁 등을 거치며 그 개체수가 심각하게 감소했다. 이후 아무르 표범과 호랑이는 각각 IUCN 적색목록에서 ‘위급(CR)’, ‘위기(EN)’로 분류되고 있다. 모두 자연 환경에서 심각한 절멸위기에 처했다는 의미다.

현재 호랑이·표범 보전을 위한 NEASPEC 프로젝트의 주도 국가는 ‘러시아’다. 러시아는 2020년부터 2023년까지 동북아시아 지역 아무르호랑이, 아무르표범, 눈표범 보존에 관한 국경 간 협력 프로젝트를 지원했다. 또한 2022년 8월부터 2023년 11월까지 몽골과 러시아 사이 국경 지역을 오고가는 눈표범 지역 개체군 파악을 위해 추가 지원도 진행했다

유리 달만(Yury Darman) 러시아 과학아카데미 극동지부 태평양 지리 연구소 선임연구원은 “NEASPEC 프로젝트를 기반으로 러시아는 2021년부터 오는 2027년까지 동북아시아 지역의 아무르 호랑이, 아무르 표범, 눈표범 보존에 관한 국경 간 협력을 이끌어내고 있다”고 말했다.

이어 “올해 5월 러시아 표범의땅 국립공원과 중국 동북 호랑이 표범 국립공원(TLNP)이 ‘국경을 넘나드는 보호구역(TBPA)’으로 지정됐다”며 “호랑이, 표범의 보전을 위해서는 이와 같은 TBPA 설립이 필수적”이라고 조언했다.