설날이 며칠 남지 않았네. 어렸을 적에는 설날이면 예쁜 설빔 입고 일가친척들뿐만 아니라 동네 어르신들 찾아다니며 세배를 드리는 게 동네 풍습이었지. 하루 종일 이웃 동네에 사는 일가친척 어른들에게까지 세배를 다니다보면 오후에 취하기 일쑤였네. 가는 곳마다 술이 나왔는데 그 종류가 다양했어. 막걸리와 소주가 가장 흔했고, 정종과 청주, 그리고 당시 농촌에서는 매우 귀한 맥주를 내놓는 집도 있었지. 여러 종류의 술을 섞어 마시니 아무리 장사라도 오후에는 취할 수밖에. 그래서 지금까지도 명절이 가까워지면 제일 먼저 떠오르는 게 술과 관련된 일들이야. 물론 취해서 저지른 부끄러운 일들도 많았고.

술을 일찍 배웠네. 아주 어렸을 때부터 어머니가 자꾸 마셔보라고 권하는 바람에 술을 마시기 시작했어. 세상에 그런 엄마도 있냐고? 예전 시골에서는 정부가 단속해도 몰래 막걸리를 담는 집이 많았네. 밥과 누룩을 독에 담아 방이나 광에 놔두고 익기를 기다렸지. 술독에서 향기가 나기 시작하면 어머니는 꼭 나에게 술이 잘 익었는지 맛보라고 한 잔 퍼 주었어. 다섯 살 많은 형이 있었지만 체질적으로 어머님을 닮아 알코올 알레르기가 있었기 때문에 아직 초등학생인 내가 우리 집 막걸리 감별사 노릇을 했던 거지. 이상하게도 나는 어렸을 적부터 술이 좋았네. 나이 들어 폭음을 즐기기 전까지는 몸도 술을 거부하지 않았어. 그래서 일찍 술과 친하게 해준 엄마가 고맙지. 사실 술처럼 오랫동안 변하지 않는 친구도 드므네. 되돌아보면, 나에게 술은 기쁠 때나 슬플 때나 언제나 옆에 있어주었던 50년 지기(知己)였어. 3년 전 독하게 마음먹고 다시는 옆에 가지 않고 있지만, 술이 나에게 매우 고마운 친구였다는 사실만은 영원히 잊지 않을 걸세.

어렸을 때부터 술을 좋아했으니 부끄럽고 불량한 실수들도 당연히 많았네. 내가 처음 대취했던 날의 기억은 반세기가 지난 지금도 생생해. 대학에 입학 한 후였냐고? 난 중고등학교 다닐 때도 담배는 피지 않았지만 술은 가끔, 아니 자주 마셨네. 그땐 가난해서 중학교에도 진학하지 못하고 농사일을 해야만 했던 고향 동무들이 많았어. 도시에서 학교 다니는 나에게는 주말이면 집에 가서 그들과 함께 술 마시고 노래하며 춤을 추고 노는 게 큰 즐거움이었지. 요즘 어른들 눈에는 청소년 음주가 일탈이나 비행으로 보일지 모르겠지만 그땐 달랐어. 사실 청소년이라는 말 자체가 근대의 산물이거든. 옛날 농촌에 청소년이 어디 있었겠나. 대부분 어렸을 때부터 논과 밭에서 일해야 했고, 스무 살 이전에 대부분 결혼해서 애들 낳고 살았으니 청소년기가 따로 없었지.

내가 처음 술에 취해 갈지자걸음을 걸었던 건 초등학교 6학년 때였네. 예전에 시골에는 온 동네 사람들이 모여 먹고 마시는 두 행사가 있었지. 하나는 갑돌이와 갑순이가 시집장가 가는 날이었고, 또 하나는 동네 어른 죽어 상여 나가는 날이었어. 내가 처음 대취한 날은 동네 어르신 상여 나가는 날이었네. 초등학교 때부터 대처에 나가 공부하고 있는 신길양반 둘째 아들 곱고 예쁘다고 동네 아줌마 아저씨들이 아낌없이 퍼주는 삶은 돼지고기, 홍어, 떡, 전 등을 안주 삼아 막걸리와 소주 넙죽넙죽 받아 마시다가 취해 버렸어. 술이 사람을 즐겁게 해준다는 걸 처음 안 날이었지. 술에 취하면 입에서는 노래가 절로 나오고 어깨와 엉덩이가 나도 모르게 들썩거린다는 것도. 그날 저녁 아버님에게 혼은 났지만, 지금도 술과 관련된 가장 유쾌한 추억으로 남아 있는 날일세.

뒤돌아보면, 반백년이 넘는 시간을 술과 함께 했었네. 기쁘다고 한 잔, 울적하고 슬프다고 한 병, 화가 나서 두 잔, 화가 풀려서 두 병, 내가 좋아서 한 병, 내가 미워서 세 병… 이유도 참 많았지. 하지만 후회는 하지 않네. 술로 인한 고통보다는 즐거움이 훨씬 더 많았으니까. 술은 기쁠 때나 슬플 때나 항상 옆에 있어 준 친구였으니까. 그렇게 좋아했던 술과 인연을 끊은 지 벌써 3년이 되었네. 3년 동안 술 한 모금 입에 대지 않았더니 이제 술맛이 어쩐지도 몰라. 친구들 옆에서 술 마시는 걸 보면 그걸 왜 돈 주고 마시냐고 묻고 싶을 정도야.

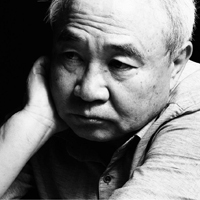

명절이 다가오니 어머님 생각이 나는구먼. 소주 한 잔 들어가면 저절로 노래가 나오고 어깨를 들썩이던 시절에 자주 읊던 이상국 시인의 <나의 노래>일세. 일흔 살이 되는 계묘년 ‘검은 토끼의 해’에도 항상 건강하길 바라네.

우리 어머니/ 처녓적 자시던 약술에 인이 박여/ 평생 술을 마셨는데/ 긴 여름날 밭일하시면서/ 산그늘 샘물에 술을 담가놓았다가 드실 때면/ 나도 덩달아 마시고는 했지요/ 그리고 어린 나는 솔밭에서/ 하늘과 꽃과 놀며 소를 먹이고/ 어머니는 밭고랑에서 내 모르는 소리를 저물도록 했지요// 지금 내 노래의 대부분은/ 그 흙 묻은 어머니의 소릿가락에 닿아 있지요