시사위크=서예진 기자 ‘눈에는 눈, 이에는 이’라는 말은 아주 유명하다. 고대 바빌로니아 제6대 왕인 함무라비는 함무라비 법전을 제정해 법치주의에 의한 중앙집권체제를 강화했다. 함무라비 법전에는 ‘만일 사람이 평민의 눈을 상하게 했을 때는 그 사람의 눈도 상해져야 한다’, ‘만일 사람이 평민의 이를 상하게 했을 때는 그 사람의 이도 상해져야 한다’고 돼 있다.

‘눈에는 눈, 이에는 이’는 워낙 유명한 문장이라 많은 이들이 알고 있지만, 현대사회를 살아가는 우리로서는 ‘눈을 맞았다고 상대방의 눈을 똑같이 때리라는 소리인가’라는 생각이 들 수 있다. 그런데 이것은 원문의 의도를 잘못 이해한 것이라고 한다.

◇ 당한 것 이상으로 되갚지 말자는 것인데

사실 ‘누군가 내게 피해를 준다면, 피해를 받은 만큼만 그를 처벌해야 한다’는 뜻이라고 한다. 내가 이를 다쳤는데 가해자의 이를 뽑고 손도 잘라서는 안 된다는 뜻이다. 가해자도 이만 다치고 끝나야 한다는 의미다. 어째서 이해 과정의 오류가 생겼을까. 우리는 함무라비 법전이 만들어진 시대 상황을 생각하지 않았던 것이다.

법이 생겨난 기원전 1700년대는 문명이 생겨나던 시기로, 사소한 다툼이 씨족 간의 유혈사태로 번지는 것이 흔했다. 옆 씨족 사람이 건너와 곡식을 훔쳐서 싸움이 나 살인을 하거나 집단 싸움으로 번지는 일 등이 비일비재했다. 이에 과도한 사적 제재를 금지하고자 ‘눈에는 눈, 이에는 이’가 만들어졌다.

‘눈에는 눈, 이에는 이’는 현대 법 체계에서 원형 그대로 남아 있지 않다. 지나가던 사람을 구타한 가해자가 똑같은 정도의 구타를 당하거나 하는 일은 없기 때문이다. 잘못을 저지르면 그에 맞는 처벌이 정해져 있고, 범죄를 저지른 경우 수사를 거쳐 재판을 받는다.

그러나 이같은 원칙이 아직 지켜지는 분야가 있다. 바로 무력 사용이다. 우리나라와 북한을 예로 들어보자. 북한이 일정 정도 수위의 도발을 해오면, 우리 정부도 ‘상응하는 조치’를 언급하며 대응을 한다. 그 이상 대응할 경우 전면전이 벌어질 수 있어서다. 이 때문에 윤석열 대통령이 올 1월 북한의 도발에 대해 “똑같은 정도의 수준이 아니라 몇 배, 몇십 배의 수준으로 우리는 대응한다”고 말한 것이 논란이 되기도 했다.

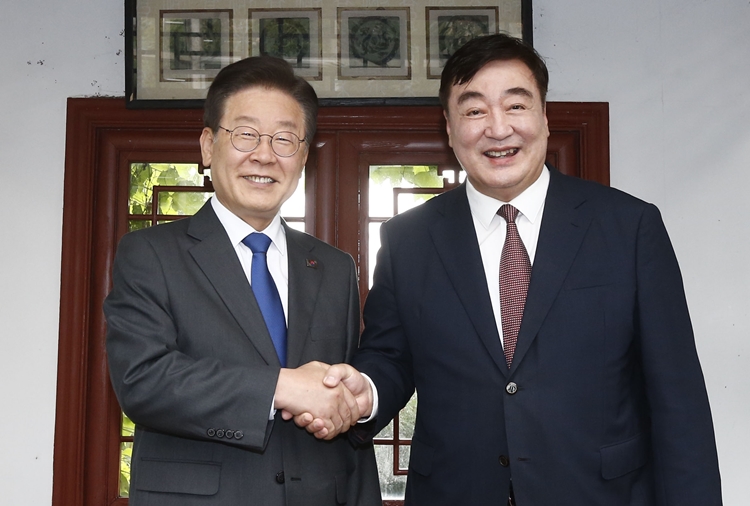

또 외교 분야에서도 활용된다. 최근의 한중 관계를 예로 들 수 있다. 최근 한중 간 갈등의 골이 깊어지고 있다. 이재명 더불어민주당 대표를 만난 싱하이밍 주한 중국대사가 윤석열 정부의 미국 중심 외교 정책을 정면 비판했고, 한중은 각자 주한 중국대사와 주중 한국대사를 초치했다.

한중 외교 당국간 ‘팃포탯’(tit for tat·맞받아치기)식 항의 공방은 이번이 처음은 아니다. 지난 4월 윤 대통령이 인터뷰에서 ‘대만 해협에서의 일방적 현상 변경 절대 반대’를 언급했을 때도 중국 외교부는 정례 브리핑을 통해 반발했다. 그러자 우리 외교부는 싱 대사를 초치해 항의했고, 같은날 중국 외교부도 정 대사에게 전화로 항의한 바 있다. 중국 내 코로나19로 인해 비자 발급을 중단하자 중국도 보복성 조치를 취한 일도 있었다.

이같이 한중이 ‘눈에는 눈, 이에는 이’ 식으로 계속 움직이고 있는 것은 양국이 그만큼 소원해졌다는 의미다. 게다가 최근 한중 외교당국 간 물밑 접촉이 이어지고 있었는데, 양국 간 ‘맞초치’ 이후 그조차 어려워지는 것 아니냐는 우려가 나온다. ‘눈에는 눈, 이에는 이’는 당한 것 이상으로 되갚지 말아야 한다는 뜻인데, 현재 한중은 ‘받은 만큼 돌려주겠다’는 의지로 가득찬 것으로 보인다.

이런 와중에 대통령실도 나섰다. 대통령실 핵심관계자는 12일 “대사라는 자리는 본국과 주재국을 잇는 가교”라며 “가교 역할이 적절하지 않다면 본국에도 주재국에도 국가적 이익을 해칠 수 있다는 말씀을 드리고 싶다”고 불쾌감을 드러냈다. 대중(對中) 견제에 나섰던 미국도 ‘디리스킹’(위험회피·derisking)에 초점을 맞추고 있는데, 우리는 어디쯤 서있는 것일까.