시사위크=박설민 기자 인공지능(AI)은 발전하면서 점점 ‘사람’과 유사해지고 있다. 몇년 전만해도 어색했던 AI챗봇은 이제 사람과 대화하는 수준으로 성장했다. 또한 인간이 풀지 못했던 문제를 척척 풀고, 오히려 업무 관련 조언을 해주는 AI를 보면 가끔 사람이 아닌가 착각이 들기도 한다.

물론 여전히 한계가 있다. 컴퓨터와 로봇이라는 AI의 육체는 인간과 AI를 구분 짓는다. 때문에 아직 AI는 인간의 지능에 직접 영향을 미치긴 어렵다. 또한 고대역폭메모리(HBM), 그래픽처리장치(GPU) 등 막대한 양의 반도체 자원이 필요한 한계도 있다.

그런데 이 ‘차가운 회로’ 속에 갇혀 있던 AI가 사람의 뇌에 직접 들어올 수 있다면 어떨까. 다소 섬뜩한 이야기는 더이상 공상과학(SF)영화나 소설 속 이야기가 아니다. 실제 사람의 뇌 세포로 이뤄진 ‘인공 두뇌’의 시대는 이제 현실로 다가오고 있다.

◇ ‘미니 뇌’로 구현하는 ‘인공지능’이 온다

‘오가노이드’란 줄기세포로부터 형성된 3차원 세포 집합체다. 쉽게 말해 인간 장기와 유사한 생체 조직을 인공적으로 만든 ‘장기유사체’다. 이름은 ‘장기(臟器)’를 뜻하는 ‘Organ’과 ‘유사하다’를 뜻하는 접미사 ‘oid’를 합친 것이다. 2009년 네덜란드 후브레히트 연구소의 한스 클러베스 박사팀이 생쥐 조직을 이용, 최초로 만들었다.

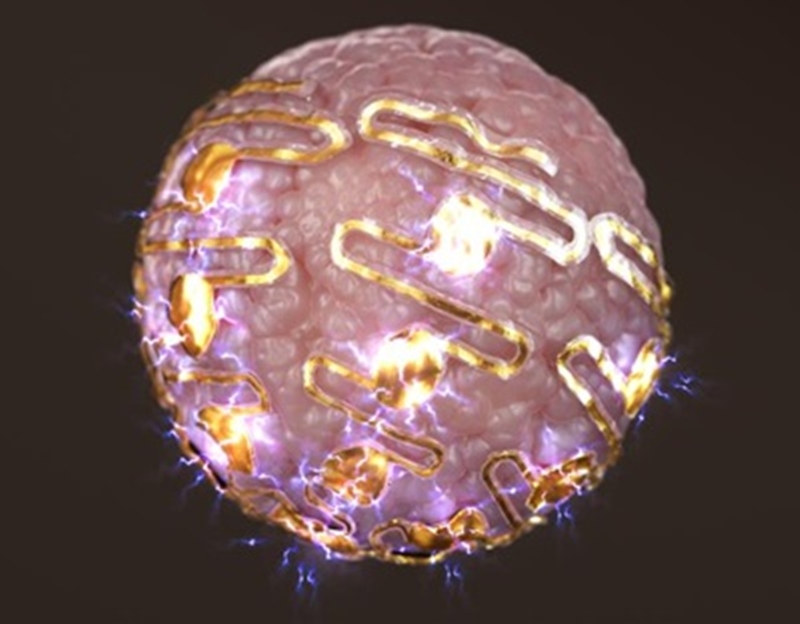

이 같은 ‘인공장기’인 오가노이드가 사람의 뇌 기능을 하게 되면 어떨까. 여기서 나온 연구 분야가 바로 ‘오가노이드 지능(Organoid intelligence, OI)’이라는 개념이다. 줄기세포로부터 형성된 3차원 뇌세포 집합체라 볼 수 있다. 이를 이용해 생물학적 ‘생체 두뇌 컴퓨터’ 과학을 하는 것이 오가노이드 지능 연구의 핵심이다.

오가노이드 지능의 개념을 처음 제시한 곳은 존스홉킨스대학교 동물실험대체센터다. 연구팀은 2023년 국제학술지 ‘프론티어 인 사이어스(Frontiers in Science)’에 발표한 논문에서 “실험실에서 양한 인간 두뇌 오가노이드에 인지 능력을 재현한 것”이 오가노이드 지능이라고 설명했다.

그런데 이미 반도체 기반 AI기술은 빠르게 발전하고 있다. 이미 사람의 두뇌를 아득히 뛰어넘은 계산 능력을 AI모델들은 보여주고 있다. 그럼에도 과학자들은 왜 오가노이드 지능에 주목하는 것일까. 이는 인간의 두뇌가 가진 효율성을 반도체 따위는 절대 따라갈 수 없어서다.

인간의 뇌는 계산과 같은 단순 ‘연산’에 있어서는 기계보다 느리다. 하지만 불확실하거나 복잡한 데이터를 처리하는 능력 효율은 컴퓨터나 기계를 압도한다. 실제로 인간의 두뇌가 가진 뉴런(신경세포 기본 단위)은 860~1,000억개다. 이를 기반으로 2,500TB(테라바이트)의 데이터 저장이 가능하다. 이는 소형 AI데이터센터 1곳의 저장 용량과 맞먹는 수준이다. 또한 같은 양의 데이터를 처리하는데 반도체 기반 AI모델은 100만배가 넘는 에너지가 필요하다. 즉, 우리 스스로 두뇌의 능력을 ‘과소평가’하고 있는 셈이다.

존스홉킨스대 연구진은 “오가노이드 지능 연구는 실리콘 반도체 기반 컴퓨팅 시스템과 AI의 한계를 극복하고 생물학적 컴퓨팅 기술의 혁명을 목표로 한다”며 “오가노이드 지능 기반 바이오 컴퓨팅 시스템은 대규모의 불완전하고 이질적인 데이터 세트에 대해 더 빠른 의사 결정과 지속학습, 에너지 효율성에 있어 우수한 성능을 제공할 것”이라고 설명했다.

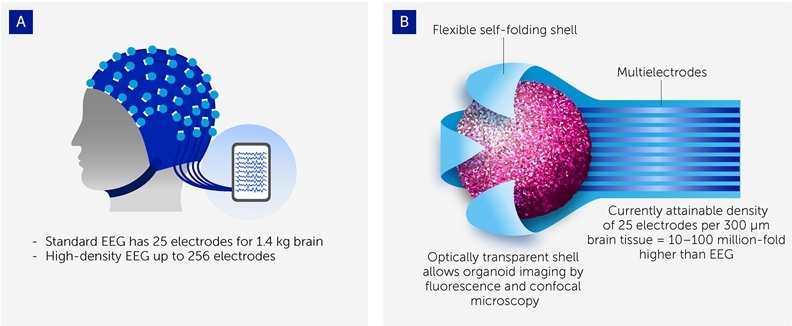

손미영 한국생명공학연구원 국가아젠다연구소장은 “뇌 오가노이드와 컴퓨터를 다중 전극 어레이(MEA) 같은 인터페이스로 연결해 신호를 주고받으며 연산에 활용하려는 바이오컴퓨팅 개념이 오가노이드 지능”이라며 “최근 연구들을 보면 빠른 의사결정·연속 학습·높은 에너지 효율을 보일 잠재력이 있다고 전망된다”고 말했다.

◇ 컴퓨터게임하고 로봇 움직이는 ‘배양접시 위의 인공 뇌’

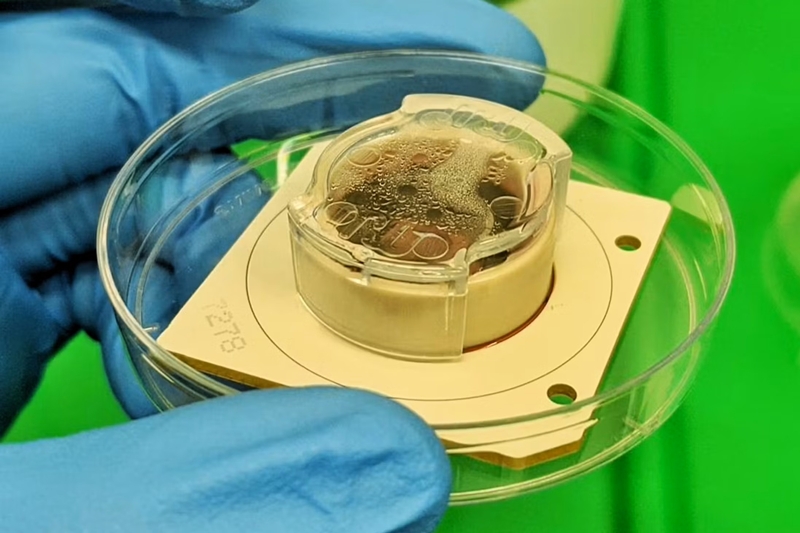

현재 과학계에선 오가노이드 지능 연구가 이론을 넘어 실제로 이뤄지고 있다. 대중들에게 가장 잘 알려진 것은 ‘디시브레인(DishBrain)’이다. 호주 바이오기업 ‘코티컬랩스’와 모나시대학교 연구진은 2022년 세포배양접시에 인간의 뇌 신경 오가노이드를 배양했다. 고밀도 다중 전극 어레이를 사용, 인간과 생쥐의 뇌세포 80만개를 합성해 배양하는 방식이다.

연구팀은 이렇게 만들어진 안간의 뇌세포 오가노이드에 미세전극으로 컴퓨터와 연결시켰다. 그 다음 공 튕기기 게임인 ‘퐁(Pong)’을 플레이하는데 성공했다. 그 결과, 5분 동안 뇌세포 오가노이드는 막대로 공을 튕겨 내며 게임을 플레이하는데 성공했다. 이름 그대로 ‘접시 위의 뇌’를 구동하는데 성공한 것이다.

디시브레인의 성공으로 생명공학계에선 오가노이드 지능의 가능성에 대한 과학자들의 기대감이 급격히 커졌다. 미국 올버니 메디컬 대학교 연구진은 “배양된 뇌세포로 구성된 시험관 내 생물학적 시스템이 퐁 게임을 하는 법을 배웠다”며 “이 연구 업적은 생물학적 지능과 기계 지능의 융합으로 향하는 길을 열어준다”고 평가했다.

손미영 생명연 국가아젠다연구소장은 “디시브레인의 게임 플레이 연구 사례는 ‘배양 뇌세포도 학습하고 적응한다’는 작동 사례”라고 말했다.

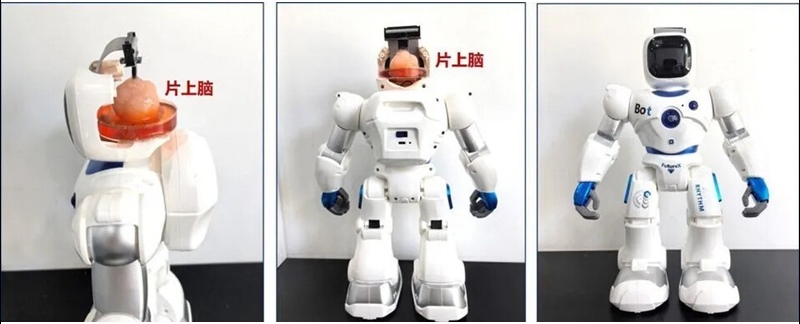

더 나아가 인지난해 7월에는 오가노이드 지능을 이용, 로봇을 움직이는데 성공하기도 했다. 중국 톈진대학의 BCI 및 인간-기계 공동 융합 헤이허(黑河)실험실은 인간의 뇌 세포를 배양, 뇌 오가노이드를 만들었다. 그 다음 외부 신호를 해석할 수 있는 전극 칩을 여기에 이식했다.

연구팀은 새롭게 만들어진 인간 뇌-전극 하이브리드 바이오 반도체를 ‘메타BOC(MetaBOC)’라고 이름 붙였다. 그 다음, 메타BOC를 로봇과 연결했다. 그 결과, 이 반도체가 장착된 로봇은 연구진 명령에 따라 물건을 들어올리거나 장애물을 피해 이동했다. 오가노이드 지능 기반의 바이오 반도체가 AI와 로봇 분야에 적용 가능하다는 실질적 연구 성과를 얻은 것이다.

물론 아직까지 오가노이드 지능의 한계는 뚜렷하다. 기술적 가치는 높지만 아직 초기 연구단계인만큼 상용화는 먼 미래의 이야기다. 하지만 기술적 가치가 높은 만큼 산업계 투자도 활성화되는 추세다.

스위스 생명공학 스타트업 ‘파이널스파크(FinalSpark)’는 인간 유도만능줄기세포(iPSC)에서 유래한 신경 오가노이드를 기반으로 ‘생물처리장치(bioprocessor)’을 개발하고 있다. 사측에 따르면 16개의 ‘미니 뇌 오가노이드’를 연결해 저전력 생물컴퓨터 구현에도 성공한 것으로 알려졌다.

손미영 생명연 국가아젠다연구소장은 “AI 확산에 따른 저전력 대안 연산에 대한 관심이 높아지며 오가노이드 지능에 대한 관심도 커지고 있다”며 “오가노이드 지능 연구 로드맵을 제시하는 등 학계의 체계적 추진도 맞물리며 주목도가 오르고 있다”고 설명했다.

◇ 국내서도 관련 연구 시작… 윤리적 문제도 주목해야

국내에서 오가노이드 지능은 현재 개념·인프라 구축 단계다. 뇌 오가노이드 제작 및 고도화, 전기 생리 계측 기술, 인터페이스 기술 중심의 기반 연구가 빠르게 늘고 있다. 실제로 연세대학교 연구진과 오가노이드 및 바이오 플랫폼 연구회사 ‘세라트젠’에서는 최근 뇌 오가노이드를 활용한 차세대 약물 스크리닝 기술을 개발하기도 했다.

과학자들의 연구성과도 눈에 띄게 발표되고 있다. 생명연과 한국과학기술원(KAIST) 이현주 교수팀은 지난 1월 신축성 미세전극 어레이를 개발, 뇌, 심장 오가노이드에서 발생하는 전기생리신호의 실시간 변화를 측정하는 데 성공했다. 또한 고려대학교 선웅 교수 연구팀은 미니 척수 오가노이드와 칩-기반 플랫폼으로 신경 회로 모델을 확장, 오가노이드 지능 생태계 형성 연구를 진행하고 있다.

아울러 지난 6월 개최된 ‘오가노이드 디벨로퍼 컨퍼런스(Organoid developer conference 25)’에선 ‘오가노이드 지능 대 생명공학적 지능(Organoid Intelligence vs Bioengineered Intelligence)’ 발표 세션을 통해 AI가 바이오컴퓨팅과 어떻게 융합될 수 있는지 과학자·산업계가 함께 논의하기도 했다.

손미영 생명연 국가아젠다연구소장은 “아직 초기 단계지만 오가노이드 지능의 실현 가능성은 높다고 생각한다”며 “현재는 잠재력을 가진 초기 프로토타입을 제작하는 수준이지만 AI를 통한 신호해석이 빨라지고 있어 바이오-컴퓨팅 모듈은 점점 현실화되고 있다”고 설명했다.

다만 윤리적 문제는 넘어야 할 과제로 꼽힌다. 인공적으로 배양된 인간 신경 조직이 ‘학습·기억·의사결정’과 유사한 기능을 수행할 가능성이 있다면 이를 어떤 존재로 규정해야 하는가에 대한 문제들이다.

손미영 생명연 국가아젠다연구소장은 “현재 수준에서는 배양한 미니 뇌 조직을 전극 같은 장치로 컴퓨터와 연결, 신호를 주고받으며 간단한 연산과 학습을 시도하는 정도”라면서도 “뇌 조직에 의식이나 통각이 생길 가능성, 특히, 학습 능력이 있다면 정체성 및 자율성 문제가 대두될 수 있다”고 말했다.

이어 “사람 세포 사용에 따른 데이터 권리 같은 윤리 쟁점도 발생할 수 있다”며 “인간 오가노이드 연구 윤리지침 마련 등 국제 가이드라인과 심사 절차가 마련·강화되는 중으로 연구는 더 엄격한 기준과 투명성 아래에서 신중히 진행돼야 할 것”이라고 덧붙였다.