쥐 떼가 몰려간다

지천을 전부 뒤집으러 간다

잔치를 엎으러 간다

극락의 기둥을 죄 갉아 먹으리

-안예은, ‘쥐’

시사위크=박설민 기자 예로부터 ‘쥐’는 불결함과 질병의 상징이었다. 중세시대 유럽 인구의 3분의 1을 몰살시킨 ‘흑사병’도 쥐로부터 퍼진 것이다. 현대사회에 들어서도 쥐는 랩토스피라증, 한타바이러스 등 각종 질병의 매개체로 여겨진다.

이 가운데 최근 서울시에서 쥐 출몰 사례가 급증해 시민들의 우려도 커지고 있다. 이는 서울시만의 문제가 아니다. 뉴욕, 도쿄 등 전 세계 대도시에서 쥐떼 출몰이 급증하고 있다. 일각에서는 ‘기후변화’가 쥐 출몰의 원인이라는 주장이 나온다.

그런데 쥐는 극한 환경에서도 적응을 잘하기로 둘째가라면 서러운 동물이다. 단순히 날씨가 변화한 것이 쥐의 출몰 증가와 연관이 있을까. 이에 ‘시사위크’에서는 최근 급증하는 쥐떼 출몰과 기후변화가 연관성이 있는지 따져봤다.

◇ 기후변화로 ‘쥐떼’가 몰려온다

먼저 서울시에서 쥐가 빠르게 늘고 있는 것은 사실이다. 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김위상 국민의힘 의원실에 따르면 올해 7월까지 접수된 서울시 내 쥐 출몰·목격 관련 민원은 총 9,280건에 달했다.

연도별로는 △2020년 1,279건 △2021년 1,043건 △2022년 1,336건 △2023년 1,886건 △2024년 2,181건으로 꾸준히 증가했다. 5년새 거의 두 배 가까이 증가한 셈이다. 올해 7월에도 1,555건이 접수, 지난해의 71% 수준에 달해 쥐가 얼마나 많이 목격되는지 체감할 수 있다.

그렇다면 서울시의 쥐 출몰 증가가 기후변화와 연관이 있을까. 전문가들의 의견과 연구결과들을 종합하면 ‘사실’이다. 지구온난화로 겨울이 짧아지면 쥐가 활동할 시간이 길어지기 때문이다. 또한 이상기온으로 기온이 높아지면 쥐와 같은 설치류의 번식 속도도 빨라진다.

실제로 리치먼드 대학교 생물학과 연구팀은 1월 발표한 연구에서 지구온난화로 겨울이 따뜻해지면서 도심의 쥐가 증가할 것이라고 밝혔다. 뿐만 아니라 쥐 출몰 및 개체수 증가 추세는 더 빨라질 것으로 내다봤다. 인구 밀도가 높아지고 도시화가 가속화됨에 따라 쥐의 계절적 활동기간, 식량 가용성이 확대되면서다.

연구팀은 전 세계 16개 도시의 불만접수 데이터를 분석, 쥐 개체수 변화 추이를 추정했다. 그 결과, 워싱턴 D.C, 샌프란시스코, 뉴욕, 토론토 등 주요 도시 11곳(69%)에서 쥐 개체수가 크게 증가한 것으로 확인됐다.

이 데이터를 연구팀은 기후데이터와 접목, 관계성도 추가적으로 분석했다. 그 결과, 기온과 쥐 출몰 증가에 대한 결정계수 r²값이 0.478로 집계됐다. 사회과학·생태학 분야에서 0.4~0.5 수준의 결정계수값은 매우 높은 연관성을 나타내는 수준이다. 쉽게 말해 기후변화로 인한 기온상승이 쥐 출몰 증가에 약 50% 정도의 영향을 미친다는 의미다.

연구진은 “대부분의 소형 포유류와 마찬가지로 쥐의 활동은 더 낮은 기온에 의해 제한된다”며 “기온이 낮아지면 설치류는 열 향상성을 유지하기 위해 영양분이 많이 필요하고 이는 곧 먹이활동의 증가로 이어진다”고 설명했다.

이어 “현재 2050년까지 도시 지역 인구수는 25% 증가할 것으로 예상돼 더 많은 음식물 쓰레기의 배출, 쥐에게 유리한 조건의 도심 확장이 이뤄질 것”이라며 “기후변화와 함께 도시가 쥐에게 점점 더 유리한 환경이 될 것으로 우려된다”고 전했다.

◇ 쥐 급증에 질병 전파도 우려

쥐 개체수의 급증은 곧 위생 문제 유발로 이어진다. 특히 위험한 것은 쥐를 매개체로 한 질병 확산이다. 도심 지역에서 쥐는 주로 하수구, 지하 시설 등 비위생적인 환경에 살고 있다. 때문에 여러 기생충과 박테리아, 바이러스를 몸에 보유하고 있다.

실제로 기후변화로 인한 쥐 개체수 증가로 질병 확산이 가속화된다는 연구 결과들은 다수 존재한다. 독일 로베르트 코흐연구소가 2023년 발표한 연구에 따르면 진드기매개뇌염(TBE) 바이러스는 ‘은행밭쥐’나 ‘노랑목쥐’ 등 설치류를 통해 전파될 수 있는 것으로 확인됐다.

로베르트 코흐 연구소는 연구진은 특히 기후변화로 인해 따듯해진 겨울이 위험할 수 있다고 경고했다. 따스한 봄에 진드기 활동과 생존력이 증가하기 때문이다. 이때 쥐와 같은 설치류도 기후변화로 개체수와 활동력이 늘어날 수 있어 질병 확산은 더욱 가속화될 수 있다는 게 연구진의 설명이다.

로베르트 코흐 연구소 연구팀은 “이번 연구는 기후변화의 영향을 받을 수 있는 다양한 매개체 및 설치류 매개 질병의 향후 발전 가능성에 대한 전망을 제시한 것”이라며 “기후변화가 매개체 및 설치류 매개 전염병의 확산에 미치는 영향은 추가적으로 자세히 연구돼야하고 기후 적응 조치의 맥락에서 고려될 필요가 있다”고 설명했다.

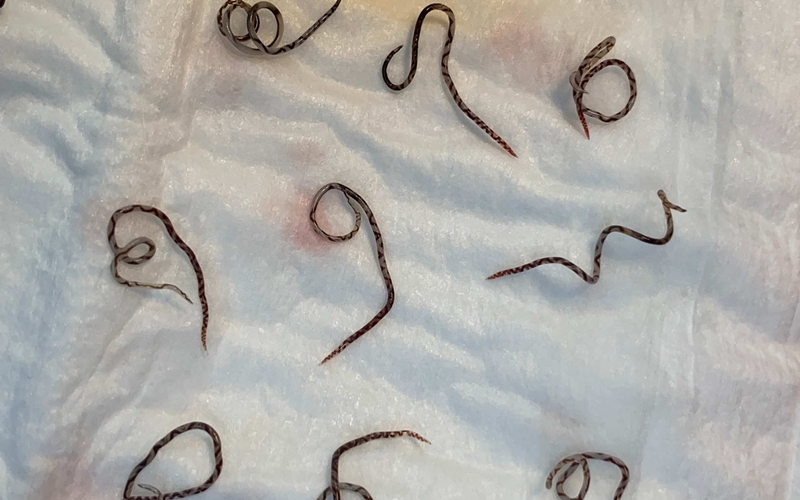

기후변화로 인한 쥐의 질병 전파 문제는 가축과 반려동물에게도 치명적이다. 지난 4월 호주 시드니대학교 수의학과 연구팀은 호주 동부에서 증가하는 쥐 폐선충 문제를 조사했다. 쥐 폐선충은 동남아시아, 호주, 북미, 유럽에서 발견되는 기생충이다. 주로 야생 쥐와 민달팽이로부터 옮겨지는데 인간을 포함한 포유동물의 척수, 뇌에 기생한다. 신체능력을 무력화하고 심한 경우 사망에 이르게 만든다.

시드니대학교 얀 슐라페타 교수 연구팀은 5년간 기록된 폭우 후 2개월에서 10개월 사이, 쥐 폐선충 발병 데이터를 분석했다. 그 결과, 2022년 32건으로 가장 많은 쥐폐선충 감염 사례가 발생함을 확인했다. 이 당시 호주는 라니냐(기후변화로 서태평양의 수온이 상승하면서 동태평양의 수온이 낮아지는 현상)가 발생, 강우량이 급증한 해였다.

슐리페타 교수는 “이번 연구 결과는 호주에서 평균보다 습한 기간의 라니냐 현상이 질병 전파 및 발생을 증가시키는 또 다른 예”라며 “폐선충에 감염된 민달팽이와 이를 잡아먹은 야생 쥐를 통해 전파가 될 수 있는 만큼 인간과 반려동물의 안전을 위해 위생 관리를 철저히할 필요가 있다”고 당부했다.

결론: 사실

| Impact of climate change on vector- and rodent-borne infectious diseases | |

|---|---|

| 2023. 06.01 | Journal of Health Monitoring |

| Resistance Analysis of Low-Level Virologic Rebound During HIV-1 Treatment with Lenacapavir and Broadly Neutralizing Antibodies Teropavimab and Zinlirvimab | |

|---|---|

| 2025. 10. 15 | The journal of infectious diseases |

| Increasing rat numbers in cities are linked to climate warming, urbanization, and human population | |

|---|---|

| 2025. 1. 31 | Science |

| Climate Change Drives the Transmission and Spread of Vector-Borne Diseases: An Ecological Perspective | |

|---|---|

| 2022. 11. 07 | Biology |

| Increased rat-borne zoonotic disease hazard in greener urban areas | |

|---|---|

| 2023. 10. 20 | Science of The Total Environment |