시사위크=권정두·김두완 기자 ‘아이들’ 하면 어떤 단어나 모습이 떠오르는가. 많은 것들이 있겠지만, 그중에서도 놀이와 티 없이 맑게 웃으며 즐겁게 노는 모습을 빼놓을 수 없을 것이다. 거꾸로, ‘놀이’ 하면 가장 먼저 떠오르는 것도 아이들이다.

우리나라에선 ‘논다’라는 말이 ‘일이나 공부를 하지 않는다’거나 ‘쉰다’라는 의미로 쓰이기도 하다 보니 가볍게 혹은 부정적으로 인식되기도 하지만, 전 세계적으로 ‘놀이’는 오랜 세월에 걸쳐 중요한 아동권리로 여겨지고 있다.

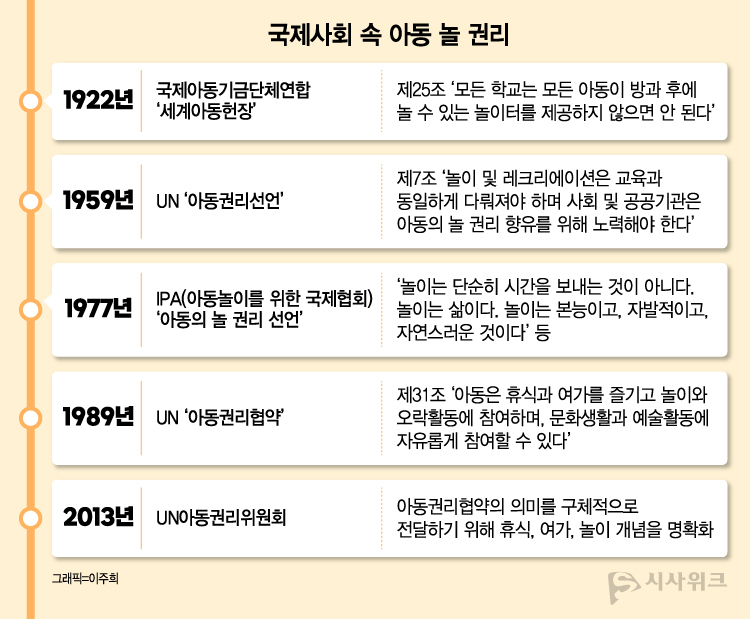

아이들의 ‘놀 권리’라는 개념은 아동권리에 대한 국제사회 차원의 인식이 형성되기 시작할 때부터 빠지지 않았다. 1922년 영국의 국제아동기금단체연합이 발표한 ‘세계아동헌장’은 세계 최초로 이뤄진 아동권리 관련 국제 논의의 결과물이라 평가되는데, 제25조에 ‘모든 학교는 모든 아동이 방과 후에 놀 수 있는 놀이터를 제공하지 않으면 안 된다’고 명시하고 있다.

이후 2차 대전 직후인 1959년에 UN이 채택한 ‘아동권리선언’도 제7조에 “놀이 및 레크리에이션은 교육과 동일하게 다뤄져야 하며 사회 및 공공기관은 아동의 놀 권리 향유를 위해 노력해야 한다”는 내용이 담겼다. 이어 1989년 채택돼 1990년부터 국제법상 효력을 발휘하게 된 UN ‘아동권리협약’ 역시 제31조를 통해 “아동은 휴식과 여가를 즐기고 놀이와 오락활동에 참여하며, 문화생활과 예술활동에 자유롭게 참여할 수 있다”고 아동의 놀 권리를 명시했다.

또한 ‘아동놀이를 위한 국제협회(IPA)’는 1977년 말타회의를 통해 ‘아동의 놀 권리 선언’을 제정했는데, 이 선언은 “놀이는 단순히 시간을 보내는 것이 아니다. 놀이는 삶이다. 놀이는 본능이고, 자발적이고, 자연스러운 것이다. 또한 탐구하는 것이며 소통하고 표현하는 것이다. 놀이는 행동과 생각을 함께하도록 한다. 놀이는 만족감과 성취감을 준다. 놀이는 모든 문화와 역사에서 이뤄졌다. 놀이는 삶의 모든 영역과 연관돼있다. 놀이를 통해 아동은 신체적으로, 정신적으로, 감정적으로, 사회적으로 성장하며 놀이는 삶을 배워가는 방법의 하나다”라고 강조했다.

하지만 그동안 우리나라에선 이러한 아동 놀 권리가 충분히 보장되지 못해왔다. 전쟁 이후 짧은 시간 만에 눈부신 발전을 이루며 아동들의 삶도 모든 부문에서 대체로 크게 윤택해졌지만, 놀 권리만큼은 과도한 교육열과 급격한 도시화 속에 제대로 자리를 잡지 못한 게 사실이다.

경기도 일산에 거주하는 초등학교 5학년 류모 군은 “학교를 마치고 학원들을 다녀온 뒤 숙제 등을 하고 나면 남는 시간이 거의 없다”며 “학교나 학원에서 쉬는 시간에 잠깐 친구들과 장난치는 거 말고는 놀 시간이 없다”고 토로한다.

또한 서울 강서구에서 초등학교 3학년 자녀를 키우고 있는 김지선 씨는 “우리 세대가 어렸을 때만 해도 골목길이나 공터, 학교 운동장 같은 곳에서 또래 친구들과 이런저런 놀이를 했던 게 생생한데, 요즘 아이들 세대에게서는 그런 모습을 찾아보기 힘든 것 같다”며 “가급적이면 학원 같은 곳에 보내기보단 충분히 뛰어놀 수 있게 해주고 싶은 마음이 크다. 하지만 주변 또래 아이들이 대부분 각종 학원에 다니다보니 학원에 가지 않으면 친구들과 어울리기 어려운 게 현실이다. 많이 아쉽다”고 말한다.

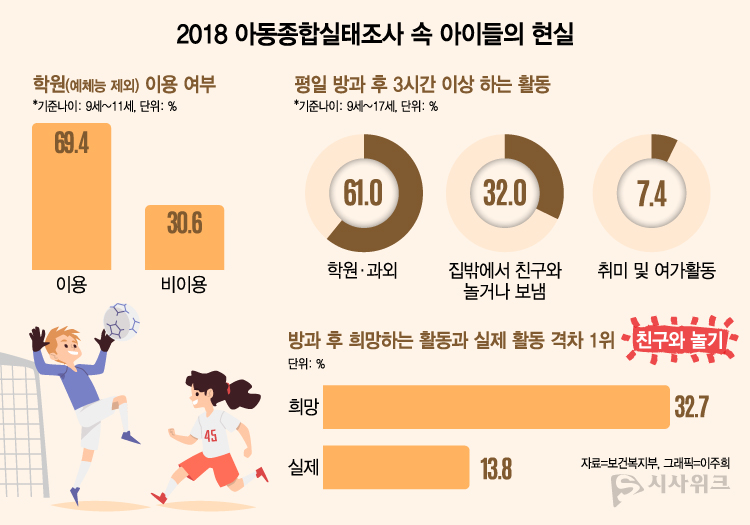

실제 보건복지부에서 실시한 ‘2018 아동종합실태조사’에 따르면, 우리나라 아동들이 평일에 학교에서 있는 시간을 제외하고 3시간 이상 사용하는 활동은 ‘학원·과외’가 61%로 가장 많았고, ‘집에서 혼자 공부’도 44.3%였다. 반면 ‘집밖에서 친구와 놀거나 보내는 시간’은 32%에 그쳤고, ‘취미 및 여가활동’은 7.4%에 불과했다. 또한 방과 후 아동이 희망하는 활동과 실제로 하고 있는 활동의 격차가 가장 큰 것은 ‘친구와 놀기’로 나타났다.

여성가족부가 실시하는 ‘청소년통계’에서도 이러한 현실은 고스란히 확인된다. 초등학생의 사교육 참여율은 2019년 83.5%에서 2020년 코로나19 사태 여파로 69.7%로 뚝 떨어졌던 것이 2021년 82%, 2022년 85.2%에 이어 2023년엔 86%까지 치솟았다. 주당 평균 사교육 참여시간 역시 2021년 6.8시간, 2022년 7.4시간, 2023년 7.5시간으로 늘어나는 추세가 이어졌다. 아울러 평일에 학교 정규 수업시간을 제외하고 3시간 이상 공부하는 초등학교 고학년은 36.4%에 달했고, 이 중 5시간 이상 공부한다는 응답도 10.5%를 차지했다. 반면, 평일에 자유롭게 활용할 수 있는 시간이 3시간 미만이라고 응답한 초등학교 고학년은 절반 이상인 51.6%였다. 30.4%는 2시간 미만이라고 응답했다.

이러한 세태 속에 우리나라 아이들의 학업성취도는 세계 최고 수준을 달리고 있다. 경제협력개발기구(OECD)가 실시한 ‘국제학업성취도평가(PISA) 2022’에서 우리나라는 OECD 회원국 중 수학 1∼2위, 읽기 1∼7위, 과학 2∼5위로 높은 성취를 나타냈으며, 전체 81개국 중에서도 수학 3∼7위, 읽기 2∼12위, 과학 2∼9위로 높은 순위를 기록했다.

반면, 아이들의 행복과 관련된 지표는 정반대에 위치한다. 세이브더칠드런이 2021년 발표한 ‘한국 아동 삶의 질에 관한 종합지수연구’에 따르면, 국제아동 삶의 질 조사(ISCWeB) 3차 연구에 참여한 35개국 중 우리나라 아동(만 10세, 초등학교 5학년)의 행복도는 31위에 그쳤다. 당시 연구진은 이러한 결과를 가져온 원인으로 한국의 경쟁적인 교육제도를 지목했다. 과열된 교육열로 인해 아동이 스스로에 대한 긍정적인 인식을 하기 어렵고, 아동 스스로 자신의 시간을 주도적으로 사용하지 못한다는 것이다.

어른들의 세계는 개선 움직임이 뚜렷하다. 과거엔 야근과 과로가 일상이었다면, 이제는 근로시간 개편 등 제도적인 측면에서는 물론 전반적인 문화에 있어서도 ‘워라밸’을 중시하는 쪽으로 세태가 확 달라졌다. 주 4일제 도입 움직임까지 서서히 나타나고 있을 정도다.

이와 달리 우리의 아이들은 ‘놀 권리’를 충분히 보장받지 못하고 있는 현실이다. 그리고 행복하지 않다. 놀이를 의미하는 ‘Play’는 ‘갈증’을 의미하는 라틴어 ‘Plaga’에서 유래한 것으로 알려진다. 목이 마를 때 물을 마시듯, 놀이는 지극히 자연스럽게 원하는 것이란 의미로 볼 수 있다. 하지만 우리는 아이들의 그 당연한 갈증을 풀어주지 못하고 있다.

*본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.