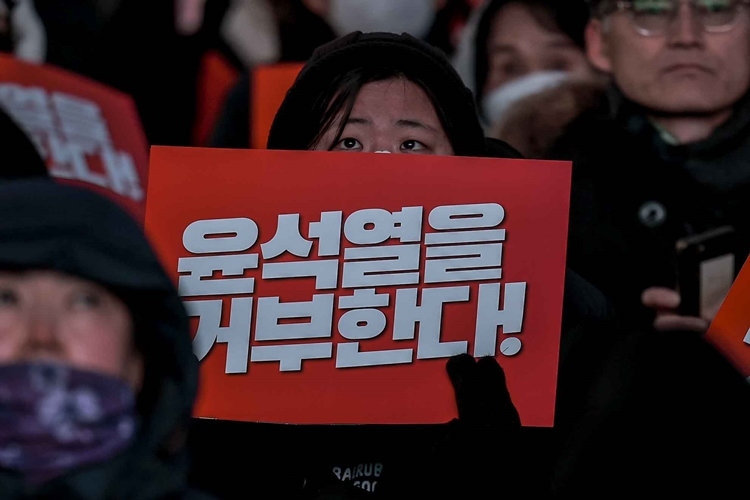

시사위크=권정두 기자 역사 속 어두운 페이지로 남아있던 ‘비상계엄’을 2024년에 다시 마주한 뒤 대한민국은 극심한 혼란의 소용돌이에 휩싸여있습니다. 분노한 시민들은 윤석열 대통령의 퇴진을 촉구하며 연일 집회를 이어가고 있고, 노동계 차원에선 대대적인 총파업까지 벌이고 있습니다. 또한 경제 전반에 상당한 타격을 몰고 오고 있고, 우리나라의 대외신인도도 크게 흔들리고 있는 모습입니다.

정치권의 갈등과 혼란은 말할 것도 없습니다. 특히 이번 사태를 촉발시킨 윤석열 대통령에 대한 조치를 두고 날선 대립과 공방이 계속되고 있는데요. 야당들은 일제히 윤석열 대통령에 대한 탄핵을 추진하고 나선 반면, 여당은 의견이 쪼개지는 모습을 보이다 결과적으로는 탄핵을 막아냈습니다. 이 과정에서 키를 쥐고 있던 한동훈 국민의힘 대표는 탄핵 반대에서 탄핵 찬성으로, 다시 탄핵이 아닌 ‘질서 있는 퇴진’으로 입장을 거듭 바꿨죠.

아울러 돌이킬 수 없는 파문을 일으키고도 줄곧 침묵을 지키던 윤석열 대통령은 탄핵 표결이 예정돼있던 지난 7일 오전 뒤늦게 대국민 사과에 나서 자신의 임기를 포함한 정국 안정 방안을 당에 위임하겠다고 밝힌 상태입니다.

Q. 그렇다면, 대통령의 직무를 정지시킬 수 있는 방법엔 어떤 것들이 있을까요.

A. 비상계엄 사태가 촉발된 이후 핵심 쟁점은 윤석열 대통령이 계속해서 대통령 권한을 행사하지 못하도록 하는 것입니다. 이번 비상계엄이 위헌·위법적이고, 이를 실행에 옮긴 대통령이 남은 임기를 정상적으로 마치기 어렵다는 데에는 여야를 막론하고 대부분 동의하고 있죠. 특히 사안의 중대성을 고려했을 때 신속한 직무정지가 필요하다는 목소리가 높습니다. 자칫 2차 비상계엄이나 군사적 충돌 등 또 다른 큰 혼란이 발생할 수 있다는 우려가 가시지 않고 있는 겁니다.

다만, 직무정지 방안에 대해선 여러 의견이 엇갈립니다. 대통령의 하야를 요구하기도 하고, 범야권에서는 국회 차원의 탄핵 조치를 강하게 주장하고 있습니다. 반면, 한동훈 국민의힘 대표와 한덕수 국무총리는 ‘질서 있는 퇴진’을 내세우며 대통령을 국정 및 직무에서 배제하고 당정이 소통해 정국을 수습하고 민생 경제를 챙기겠다는 입장입니다. 이밖에도 대통령의 2선 후퇴 및 임기단축 개헌 주장 등도 제기된 바 있습니다.

모두 대통령의 직무와 권한을 실질적으로 제한하는 차원의 조치라는 점은 같은데요. 법적인 근거 등의 측면에선 차이가 큽니다.

국민이 직접 뽑은 대통령의 직무를 법적으로 정지시킬 수 있는 방법은 극히 드뭅니다.

우선은 우리가 가까운 과거에 경험했던 ‘탄핵’이 있습니다. 대통령과 마찬가지로 국민이 선출한 국회의원들에 의해 국회에서 탄핵소추안이 발의 및 가결되면, 그 즉시 대통령의 직무는 정지됩니다. 권한대행은 헌법에 의해 국무총리 및 법률이 정한 국무위원 순서에 따라 맡게 되죠.

이후 헌법재판소에서 최종 탄핵 결정이 내려지면 대통령은 파면되고, 반대의 경우엔 다시 대통령으로서 직무와 권한이 회복됩니다. 앞서 노무현 전 대통령과 박근혜 전 대통령 모두 국회에서 탄핵소추안이 발의 및 가결돼 직무가 정지된 바 있으며, 이 중 박근혜 전 대통령은 최종 파면에 이르렀습니다.

대통령 스스로 물러나는 하야와 대통령이 구속되는 상황도 대통령의 직무정지로 이어지게 됩니다. 다만, 이 경우는 대통령의 직무를 직접적으로 정지시키는 차원이라기 보단 궐위되거나 사고로 인해 직무를 수행할 수 없게 된 데 따른 성격으로 볼 수 있습니다.

이밖에 다른 방안들은 법적인 근거나 구속력이 없습니다. 선언적이고 정치적인 성격만 지니고 있죠. 탄핵소추안 가결이 무산된 가운데, 정부 및 야당 차원의 후속 조치를 두고 논란이 끊이지 않고 있는 이유입니다.