시사위크|제주=박설민·김두완·권신구 기자 뜨거운 햇빛이 내리쬐던 8월 20일 오전 6시 30분, 제주도 정주항을 출발한 어선을 타고 바다로 나갔다. 35도에 육박하는 무더에 숨이 막힐 지경이었다. 하지만 한국해양과학기술원(KIOST) 제주연구소 연구진들은 몸에 꽉 끼는 잠수복을 입고 바다로 뛰어들었다.

“기자님, 이것 좀 보세요!”

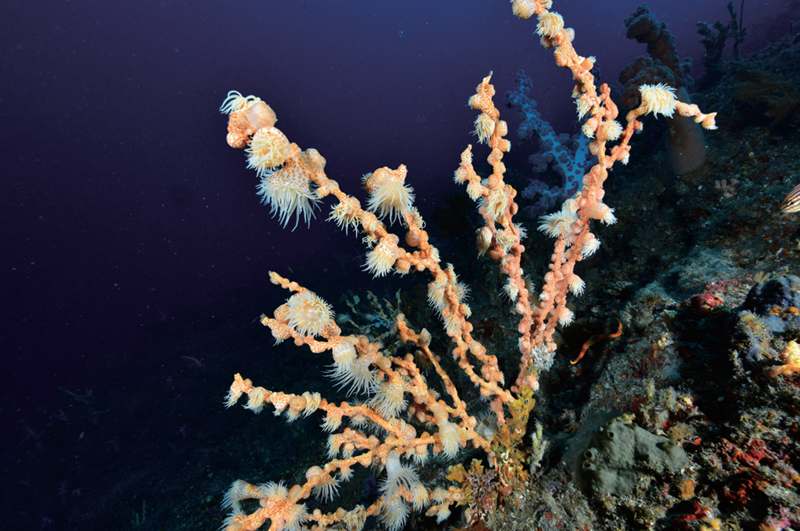

약 30분 후, 물밖으로 나온 KIOST 연구진이 물이 소리쳤다. 연구원의 손에는 나뭇가지처럼 보이는 조각이 들려있었다. 물 속에서 주운 나뭇가지를 보라니, 이해가 가지 않았다. 이때 나뭇가지 주변에 꿈틀거리는 무언가가 보였다. 마치 외계 기생생물처럼 보이는, 기분 나쁜 생김새였다.

◇ ‘기생 말미잘’의 습격, 산호를 위협하다

양현성 KIOST 제주연구소 열대·아열대연구센터 선임연구원이 채집한 생물은 ‘담홍말미잘(Nemanthus nitidus)’이었다. 수심 10~50m 범위에 서식하는 말미잘의 일종이다. 나뭇가지처럼 보이는 것은 산호조각이었다. 제주도와 남해 연안에서 주로 발견되는 담홍말미잘은 산호에 기생하는 해적생물이다. 최근 바닷물이 따뜻해지면서 개체수가 늘고 있다는 것이 양현성 연구원의 설명이다.

담홍말미잘은 난대성 해양생물의 ‘지표종’이다. 지표종은 특정 지역의 환경 상태를 측정하는 척도 생물이다. 즉, 담홍말미잘의 개체수가 증가했다는 것은 제주 지역 바다의 수온이 이전보다 따뜻해졌음을 의미한다. 실제로 유네스코(UNESCO) ‘해양 생물다양성 정보 시스템(OBIS)’에 따르면 담홍말미잘은 20~25도 이상 수온부터 개체수가 늘었다.

담홍말미잘의 증가는 곧 제주 해양생태계 ‘붕괴’로 이어진다. 산호가지에 달라붙은 담홍말미잘은 산호의 영양분 공급을 가로챈다. 때문에 산호는 결국 굶어죽게 된다. 기생하던 산호가 죽으면 담홍말미잘은 다른 산호로 이동한다. 이렇게 담홍말미잘 무리가 휩쓸고 간 산호 군락은 폐허가 된다.

담홍말미잘 확산은 한국만 문제가 아니다. 마르델플라타 대학교 연구팀은 2009년 코스타리카 태평양 연안에서 ‘네만투스 칼리포르니쿠스(Nemanthus californicus)’가 처음 출현했음을 확인했다. 이 말미잘종은 국내 담홍말미잘과 같은 군으로 분류된다. 당시 태평양 지역에서 ‘엘니뇨 현상’으로 인한 수온 이상이 발생한 것이 우연만은 아닐 것이다.

특히 국내 바다에서 담홍말미잘이 위협하는 산호는 ‘해송(Myriopathes japonica)’이다. 해송은 환경부가 지정한 ‘멸종위기 야생생물 Ⅱ급’의 종이다. 우리나라 제주도 및 거문도 인근 해역의 수심 15m 전후 되는 청정 해역에 분포한다. 2020년 ‘녹색연합’에 따르면 제주도 서귀포 문섬 동쪽 바다 지역에서 서식하던 20개체 가량의 해송이 담홍말미잘에 의해 폐사했다.

양현성 KIOST 연구원은 “담홍말미잘은 해송가지에 기생해 숙주를 폐사시킨다”며 “최근 제주해역에서 개체수가 빠르게 늘어나고 있어 큰 문제가 되고 있다”고 말했다.

이어 “특히 기후변화로 인한 수온 상승 등이 담홍말미잘의 개체수 증가에 원인이 될 것으로 학계에선 추정하고 있다”며 “이로 인해 우리 해역의 산호군이 받는 피해도 늘어날 것으로 우려된다”고 덧붙였다.

◇ 여름 불청객 ‘해파리’, 생태계도 파괴

담홍말미잘 뿐만이 아니다. 수많은 열대성 어류, 외래종은 이미 우리 해양생태계에 상당한 악영향을 미치고 있다. 그중에선 인간에게 직접적 인명 피해를 유발할 수 있는 유해종들도 다수 존재한다. 특히 위협적인 것은 ‘해파리’다.

그중 대표적 유해종은 ‘노무라입깃해파리(Nemopilema nomurai Kishinouye)’다. 근구해파리목 근구해파리과에 속하는 해파리의 일종으로 현존 해파리 중 가장 크다. 최대 2m, 무게 200kg까지 자란다. 최근 기후변화로 해수온이 상승하면서 발생 숫자가 급격히 증가하고 있다.

실제로 해양 연구 현장을 방문했을 때, 거대한 노무라입깃해파리 개체를 목격했다. KIOST 연구진과 취재팀이 타고 있던 어선 옆을 떠다니는 거대한 파라솔처럼 보였다. 수중촬영을 하자 그 크기는 더욱 실감 났다. 물속에 늘어져 하늘거리는 해파리의 촉수는 성인 키보다 훨씬 길었다. 투명하고 반짝이는 몸체는 아름다워 보이기까지 했다.

문제는 해양생태계에 미치는 악영향이다. 노무라입깃해파리는 해양플랑크톤을 주 먹이로 삼는다. 때문에 개체수가 급증하면 다른 어류의 먹이군까지 붕괴시킨다. 뿐만 아니라 대량의 해파리가 죽어서 발생하는 사체들은 막대한 해양오염을 유발하기도 한다. 이는 ‘이스라엘 해양·담수연구소(IOLR, Israel Oceanographic and Limnological Research)’의 연구에서 확인 가능했다.

IOLR 연구팀은 2020년 노무라입깃해파리의 친척인 ‘노마딕해파리(Rhopilema nomadica)’의 확산이 해저 바이오매스 발생에 미치는 영향을 분석했다. 그 결과, 대량의 해파리 페사는 상층 수역의 산성화, 용존 유기질소, 인산 생성 증가로 이어짐을 확인했다. 즉, 해양 박테리아는 늘어났지만 식물플랑크톤은 크게 감소해 생태계 균형이 무너졌다.

연구진은 “지난 수십 년 동안 해파리 대발생은 공간적, 시간적으로 심화돼 전 세계 생태계의 기능에 영향을 미쳤다”며 “대량의 해파리가 한꺼번에 죽어 바다로 가라앉으면 해양 탈산소화, 산성화, 영양염류 증가, 미생물의 변화를 일으켜 대형 저서생물 군집에 악영향을 미칠 수 있다”고 설명했다.

◇ 기후변화, ‘적응의 시대’가 될 것인가

이 같은 유해종 증가는 우리에게도 직접적 피해로 이어지고 있다. 매년 7~8월 여름철이면 해수욕장과 바다를 가득 메우는 노무라입깃해파리에 지역주민들은 골머리를 앓고 있다. 쏘임사고, 어업 자원 피해가 유발하기 때문이다.

무더웠던 올여름 역시 마찬가지였다. 지난 7월 28일 해양수산부는 해파리 대량발생 위기경보 ‘경계’ 단계를 발령했다. 해파리 대량발생 위기경보 단계는 관심→주의→경계→심각 단계로 나뉜다. 위기경보 ‘경계’ 단계 발령 기준은 9개 광역해역 중 해파리 예비주의보 2개 해역 및 해파리 주의보 1개 해역 발표 시 발령된다.

제주도 함덕해수욕장의 한 구조대원은 “해파리 쏘임사고는 매일 최소 2~3건은 발생하는 것 같다”며 “특히 노무라입깃해파리 등 대형해파리에 쏘일 경우 독성이 강해 치명적일 수 있어 주의가 필요하다”고 말했다.

앙현성 KIOST 연구원은 “열대성 해파리나 노무라입깃해파리 같은 유해종들이 점점 더 자주 관측되고 있다”며 “반면 명태, 대구, 도루묵 등 냉수성 어종은 과거보다 분포 범위가 줄거나 어획량이 급감한 상태로 이는 해양 생태계 전반이 ‘열대화’되고 있다는 경고”라고 우려했다.

다만 과학자들은 기후변화를 새로운 ‘뉴노멀(New nomal)’이라는 시각으로 봐야할 때가 왔다고 말한다. 기후변화를 늦추는 것은 가능할지라도 원래 상태로 되돌리는 것은 매우 어렵기 때문에 ‘적응’하는 것이 필요한 시점이라는 것이다. 이를 위해선 기후변화로 달라진 해양생태계의 생물들을 ‘자원화’할 수 있는 방안을 모색해야 한다고 강조한다.

특히 난류성 어종의 어획량이 빠르게 늘고 있다. 올해 7월 동해안에는 때아닌 ‘참치 풍년’이 불었다. 해양수산부에 따르면 1~5월 국내 참치 어획량은 51톤 수준이었다. 하지만 6월부터 500톤 이상으로 급증했다. 이는 일시적 현상이 아니다. 6월 기준 2022년 54톤이었던 동해안 참치 어획량은 2023년 69톤으로 소폭 증가했다. 이후 지난해 128톤에서 올해 500톤으로 4배 뛰었다.

앙현성 KIOST 연구원은 “해수온이 전반적으로 올라가면서, 아열대성 또는 열대성 종들이 점차 북상하고 있는 추세”라며 “대표적인 예로 자리돔은 과거 제주도나 남해 연안에만 있었지만, 지금은 동해안에서도 자주 포획된다”고 말했다.

노무라입깃해파리 같은 유해종을 자원으로 활용하고자 하는 연구도 지속되고 있다. 실제로 국립수산과학원은 2019년 식품의약품안전처로부터 노무라입깃해파리의 식품원료 인정을 받았다. 염장처리를 통해 독성을 완전히 제거, 식용으로 사용할 수 있다는 것이다.

양현성 KIOST 연구원은 “현재 국내 바다에서 발생하는 해양생태계 변화는 단순한 ‘서식지 이동’이 아니라 기후변화의 생태학적 결과”라며 “과학자들 역시 이 같은 시대의 흐름 변화에 맞춰 적응할 수 있는 새로운 해결책 모색이 어느 때보다 시급한 상황”이라고 전했다.

*본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

관련기사

- [핫한 남극, 쿨한 한국⑧] 기후의 적신호: ‘국민 횟감’의 위기

- [핫한 남극, 쿨한 한국⑦] 기후의 역습: 남극에서 한반도로

- [핫한 남극, 쿨한 한국⑥] 유독한 바다: 도모산의 습격

- [핫한 남극, 쿨한 한국⑤] 남극의 그림자: 조용한 죽음 ‘산성화’

- [핫한 남극, 쿨한 한국④] 남극의 붕괴: 무너진 바다

- [핫한 남극, 쿨한 한국③] 남극의 딜레마: 탐험이 만든 균열

- [핫한 남극, 쿨한 한국②] 남극의 경고: 이상한 계절의 동물들

- [핫한 남극, 쿨한 한국①] 남극의 외침: 빙하가 울고 있다

- [핫한 남극, 쿨한 한국 - 영상편①] 펭귄마을의 비극, 계절이 망가졌다

- [핫한 남극, 쿨한 한국 - 영상편②] 남극에 불청객이 찾아왔다

- [핫한 남극, 쿨한 한국 - 영상편③] 남극바다가 싱거워졌다

- [핫한 남극, 쿨한 한국⑫] 기후적응 시대: 위기에서 길을 찾다

- [핫한 남극, 쿨한 한국⑩] 기후의 모래시계: 사라지는 백사장

- [핫한 남극, 쿨한 한국⑪] 기후의 알림: 앞마당을 뺏긴 사람들

- [핫한 남극, 쿨한 한국 - 영상편④] 뜨거워진 바다, 사라지는 어장

- [핫한 남극, 쿨한 한국 - 영상편⑤] 변화하는 바다, 우리가 찾아야 할 해답

- ‘기후회의론’, 생성형 AI가 해답될까

- 내년 남극 지킬 월동대 ‘출정 준비 완료’

- 독도 해양과학연구 20년의 기록, 부산서 공개

- 싱거워진 남극바다, ‘탄소’ 일시적으로 가뒀다